C1 - Atlas (Vision) : Tout comme l'Atlas supporte la tête et permet des mouvements de haut en bas, dans la planification stratégique, cette phase représente la vision de l'organisation. Elle supporte l'ensemble de la stratégie et oriente les décisions et actions vers un objectif clair.

C2 - Axis (Objectifs stratégiques) : L'Axis permet la rotation, symbolisant ici la définition des objectifs stratégiques qui donnent à l'organisation sa direction et sa capacité à manœuvrer dans son environnement.

C3 : Planification - Concrétisation des objectifs en plans d'action.

C4 : Ressources - Allocation des ressources nécessaires pour exécuter les plans.

C5 : Exécution - Mise en œuvre effective des plans.

C6 : Contrôle et ajustement - Surveillance des progrès et ajustements en fonction des retours et des évolutions du contexte.

C7 - Vertèbre proéminente (Évaluation et feedback) : Tout comme la C7 marque une transition importante dans la colonne vertébrale, cette phase évalue l'efficacité de la stratégie mise en œuvre et fournit des retours essentiels pour les ajustements futurs. Elle représente l'importance de la réflexivité et de l'apprentissage continu dans la stratégie.

blablabl

Imaginez que vous entrez dans un supermarché avec une liste d'articles de première nécessité. Pourtant, en flânant dans les allées, un panneau lumineux attire votre attention : "Achetez-en un, obtenez-en un gratuit". Intrigué, vous commencez à examiner des produits que vous n'aviez pas l'intention d'acheter. Votre cerveau analyse rapidement cette "opportunité", et bientôt, vous trouvez votre panier rempli d'articles non essentiels. Comment expliquer ce comportement ? C’est là que les biais psychologiques entrent en jeu. Les marques, armées des découvertes de l'économie comportementale, utilisent ces biais pour influencer nos choix de manière quasi irrationnelle.

Ces mécanismes ont été étudiés en profondeur par Dan Ariely, professeur de psychologie et d'économie comportementale à l'Université Duke. Ariely est un expert reconnu pour ses travaux sur les erreurs systématiques dans nos prises de décision. Sa fascination pour la complexité de l'esprit humain provient de son expérience personnelle : une grave brûlure l'a plongé dans un long rétablissement, ce qui lui a donné une perspective unique sur les comportements irrationnels. De ses recherches, il a écrit plusieurs livres qui montrent que nos décisions, loin d'être rationnelles, sont souvent guidées par des influences subtiles que nous ne percevons même pas. Explorons 12 biais majeurs qui façonnent nos décisions d'achat.

Le mot "gratuit" exerce une emprise étonnante sur nos esprits. Même si un produit gratuit a peu de valeur intrinsèque, nous nous sentons irrésistiblement attirés par l'idée de ne rien payer. Cela fait partie de la nature humaine de privilégier l'absence de coût, même si cette décision n’est pas rationnelle. Par exemple, des offres comme "achetez-en un, obtenez-en un gratuit" ou "livraison gratuite" suscitent souvent une excitation disproportionnée. Une personne peut se retrouver à dépenser 10 $ de plus pour bénéficier d'une livraison gratuite sur un achat de 40 $, même si économiquement cela ne fait aucun sens.

Lorsque nous prenons des décisions, nous le faisons rarement en absolu. Au lieu de cela, nous les comparons avec les autres options disponibles, même si ces comparaisons sont parfois absurdes. Par exemple, une montre à 80 $ paraît raisonnable lorsqu'elle est placée à côté d'une montre de luxe à 400 $, même si 80 $ représente encore une somme importante. Les magasins organisent leurs étalages en sachant très bien que ces comparaisons augmentent la probabilité que vous choisissiez un produit qui semble être une "bonne affaire". Cette manipulation subtile de nos perceptions peut pousser les consommateurs à dépenser plus que prévu, simplement parce que la comparaison les rend moins soucieux de la valeur réelle de l'argent.

L'ancrage est un biais qui influence notre jugement en utilisant la première information que nous recevons comme point de référence. Cela se produit souvent avec les prix. Par exemple, si un téléviseur est initialement affiché à 2000 $ avant d'être soldé à 1500 $, ce dernier prix semble être une bonne affaire, même s’il est encore cher par rapport aux autres modèles du marché. Notre cerveau se focalise sur le prix d'origine, ce qui biaise notre évaluation de la valeur réelle du produit. Les entreprises exploitent ce biais de manière stratégique dans les soldes ou les campagnes de réduction pour inciter les consommateurs à penser qu'ils obtiennent un produit de grande valeur à un prix réduit.

Dès que nous commençons à envisager qu’un objet est "le nôtre", il prend une valeur émotionnelle plus élevée. Cette idée explique pourquoi les essais gratuits, comme la conduite d'une voiture neuve ou les périodes d’essai pour des abonnements, sont des outils de marketing puissants. Une fois qu'on a une connexion émotionnelle avec un produit, il devient difficile de le rendre. L'attachement se crée très vite : par exemple, tester un matelas pendant 30 jours fait que beaucoup de consommateurs finissent par l’acheter, même s'ils pourraient trouver mieux ou moins cher ailleurs. L’idée de le rendre semble être une perte, et ce sentiment amplifie notre désir d’achat.

Nos attentes ont un pouvoir surprenant sur notre perception des produits. Si l’on vous dit qu’un vin coûte 100 $ et qu'il est hautement recommandé, vous serez prédisposé à penser qu’il a un goût exceptionnel, même si un vin similaire à 10 $ pourrait être tout aussi bon. Ce phénomène est exploité par les marques de luxe, qui justifient leurs prix élevés par une image de qualité supérieure. Les consommateurs, influencés par ces attentes, éprouvent alors une satisfaction accrue, ce qui renforce leur perception de la valeur. Ainsi, des produits cosmétiques, des voitures ou des vêtements de créateurs sont vendus à des prix exorbitants grâce à ce simple biais.

Les consommateurs aiment sentir qu'ils contrôlent leurs choix, même si ce contrôle est une illusion. Cela se voit dans des situations où nous avons de nombreuses options, comme dans un menu de café proposant 15 variétés de café. Même si la plupart des options sont similaires, le simple fait de pouvoir choisir nous rend plus satisfaits. Les entreprises ajoutent délibérément des options pour donner cette illusion de contrôle, ce qui augmente la probabilité que nous ressentions une plus grande satisfaction avec notre décision. Cela renforce l’engagement et encourage des dépenses plus élevées.

Nous cherchons des informations qui valident nos croyances existantes et ignorons celles qui les contredisent. Cela se manifeste dans le comportement des consommateurs qui préfèrent des marques qu'ils ont déjà adoptées. Par exemple, un fan de Toyota cherchera des avis positifs sur les voitures Toyota, tout en minimisant les critiques. Les campagnes de marketing exploitent ce biais en envoyant des messages qui renforcent les préférences de leurs consommateurs cibles, créant un sentiment de confort et de validation qui encourage la fidélité à la marque.

Nous détestons perdre plus que nous aimons gagner, et c'est un fait psychologique exploité par les stratégies marketing. Des phrases telles que "dernière chance" ou "offre exclusive, bientôt expirée" suscitent un sentiment de peur de manquer quelque chose. Les consommateurs se sentent poussés à agir rapidement pour éviter la douleur de la perte, même si l'offre n’est pas réellement avantageuse. Cela peut se traduire par des achats impulsifs de produits dont ils n'ont pas vraiment besoin, simplement pour éviter le regret de ne pas avoir saisi l’occasion.

Plus nous voyons un produit ou une marque, plus nous avons tendance à l’apprécier. C’est un biais que les marketeurs exploitent en multipliant les publicités. Même si nous n'achetons pas un produit dès le départ, le fait de le voir fréquemment augmente sa familiarité et, donc, son attractivité. Par exemple, après avoir vu des publicités pour une voiture plusieurs fois, nous sommes plus enclins à la considérer favorablement, même sans en savoir plus sur ses performances. Ce biais de familiarité joue un rôle clé dans la construction de la notoriété des marques.

Nous valorisons davantage les objets que nous avons contribué à créer ou assembler nous-mêmes, même si le produit final n'est pas parfait. Ce phénomène est appelé l’effet IKEA, d’après le géant suédois de l’ameublement. Construire une étagère IKEA génère un attachement émotionnel, rendant le meuble plus précieux à nos yeux. Les entreprises exploitent ce biais pour augmenter la satisfaction client et l'attachement à leurs produits. Cela peut aussi s’appliquer aux expériences de personnalisation, comme choisir les composants d’un ordinateur ou créer son propre parfum.

La rareté rend les objets plus désirables. Quand un produit est présenté comme "édition limitée" ou "quantité restante : 5", les consommateurs ressentent une urgence qui les pousse à acheter. Même si l'objet n'est pas vraiment nécessaire, l'idée qu'il pourrait bientôt disparaître provoque un sentiment de peur de manquer une opportunité unique. Cette technique est courante dans les ventes flash et les enchères en ligne, où la pression temporelle joue sur nos émotions.

Une fois que nous avons investi du temps, de l'argent ou des émotions dans un produit ou un service, nous avons du mal à abandonner cet investissement, même si cela devient irrationnel. Par exemple, après avoir dépensé 500 $ pour une collection de figurines, il devient difficile de ne pas continuer à acheter les nouvelles pièces, même si cela compromet votre budget. Ce biais nous pousse à persévérer dans des dépenses qui ne sont plus justifiées, simplement parce que l'abandon serait ressenti comme une perte.

La stupeur commence dès que vous passez la porte. Cafés, thés, boissons chaudes ou froides... D'après nos comptes, il existe 160 boissons dans la célèbre chaîne. Mais que choisir?! Arrêtons-nous sur un chocolat chaud. Un? Pas si vite!

Les options disponibles sont si nombreuses que nous avons dû abandonner notre calculatrice et demander à la brillante Nadia Lafrenière de faire le calcul à notre place. Nadia a obtenu un Ph. D. en mathématiques combinatoires à l'Université de Québec à Montréal et elle est aujourd'hui post-doctorante et professeure à l'Université de Dartmouth aux États-Unis. Nadia est aussi une grande vulgarisatrice scientifique et a été chroniqueuse pour l'émission scientifique L'oeuf ou la poule. Pour être sûrs de ne rien oublier, nous avons demandé à Nadia d'aller sur le site internet de Starbucks et de commander un bon chocolat chaud. C'est parti!

Vous allez devoir prendre plusieurs décisions. Chocolat à la menthe poivrée ou pas? Chocolat blanc ou pas? Quelle taille (5 au choix)? Une saveur en sirop (13 au choix) ou pas? Ou plutôt une saveur en sauce — un sirop plus épais (5 au choix) ou pas? Quelle garniture (7 choix, 4 quantités par choix)? Quel coulis (2 choix, 5 quantités pour chacun)? De la cannelle avec ça (4 quantités)? De la crème fouettée (4 quantités)? Du lait, ou un substitut? Si oui, à quelle température (11 types de lait, 3 températures chacun)? Une décoration sur le dessus (3 options)? Sucre ou édulcorant (8 options, 2 quantités)? Pour finir, un peu de mousse de lait (4 options seulement pour les chocolats chauds à la menthe poivrée)?

Notre docteure en mathématiques a consciencieusement comptabilisé les possibilités, en s'assurant des options disponibles pour tel ou tel types de chocolat chaud. Voilà le résultat final :

Chocolat chaud sans menthe poivrée : 2 × 5 × 213 × 28 × 47 × 52 × 4 × 4 × 11 × 3 × 3 ×25 = 435 406 604 599 296 000 possibilités

Chocolat chaud avec menthe poivrée (même calcul, mais 4 options de mousse de lait) donc 4 × 435 406 604 599 296 000 = 1 741 626 418 397 184 000 possibilités.

Quand on additionne les deux, on obtient 2 177 033 022 996 480 000 possibilités.

Oui, vous avez bien lu. On parle ici de 2 milliards de milliards de possibilités. Pour UN SEUL chocolat chaud.

Les sociétés occidentales ont établi la liberté comme vertu cardinale. Pour les marques, cette liberté se traduit par le choix. Beaucoup de choix. Un maximum de choix. Une palette de choix si large qu’elle finit par faire angoisser le consommateur. Après le fameux FOMO — Fear Of Missing Out, on observe désormais ce que nous avons baptisé le FOOO — Fear Of Overwhelming Options (les chercheurs parlent de Choice Overload Bias ou d'overchoice)... Et c’est au professeur de psychologie Barry Schwartz que nous devons les explications de ce paradoxe.

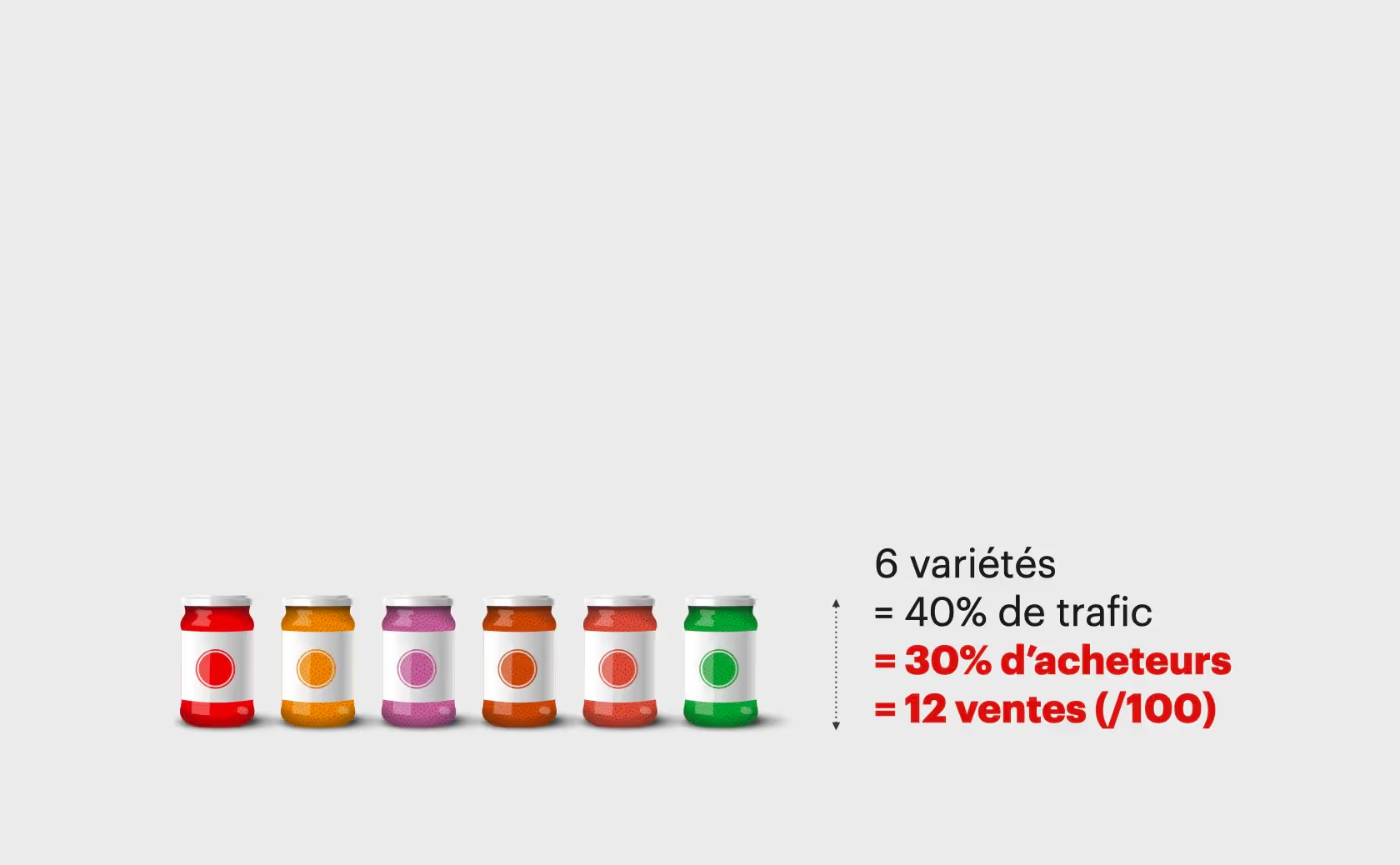

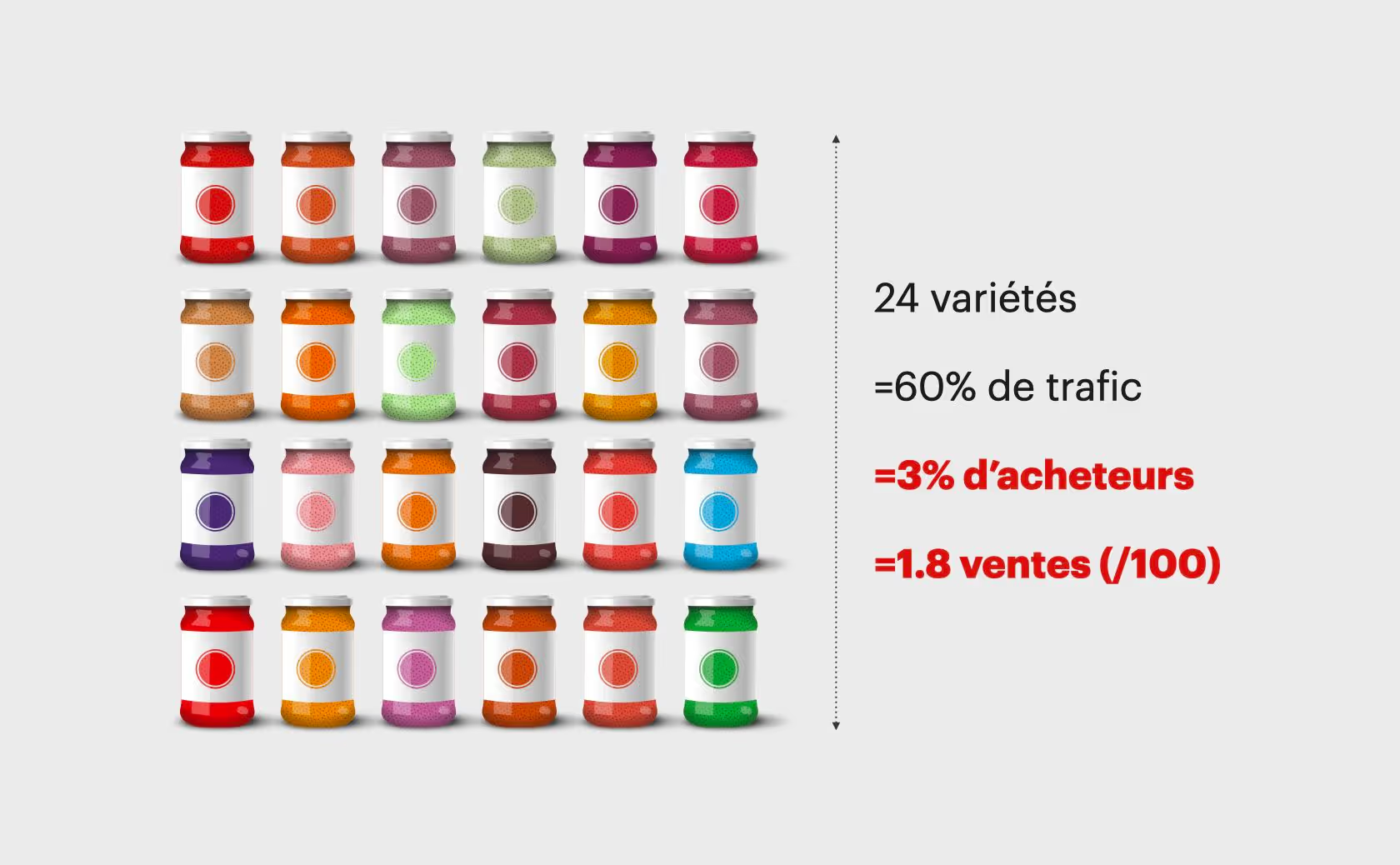

Nous sommes en 2004, dans une épicerie. Le chercheur Barry Schwartz a disposé des pots de confiture sur une table. Six sortes au choix. Durant une journée, on observe le comportement des consommateurs. Verdict… 40% des clients s'arrêtent et examinent les pots de confiture. 30% de ceux-ci achètent un pot. Un résultat de 12% de conversion, donc. Le lendemain, Schwartz dispose 24 sortes de confiture... Quatre fois plus de choix! Surprise, 60% des gens s'arrêtent devant l'étal (50% de plus que la veille), mais on découvre alors que seulement 3% de ceux-là sont passés à la caisse avec un pot. C'est dix fois moins de ventes que la veille! Mais que s’est-il passé? Le chercheur détaille les raisons de ces observations contre-intuitives. Et il en existe plusieurs.

L’humain est un animal paresseux. Devant un choix à faire, il est devant un effort à faire. Pire encore, cet effort peut devenir inconfortable ou difficile. Bref, l’adepte du moindre effort que nous sommes va inévitablement tenter de différer — voire éviter — d’avoir à faire un choix. Bon. Admettons qu’on y arrive… que se passe-t-il alors?

L’humain est un animal doué d’imagination. Une fois le choix final effectué, un doute persiste. Ce doute est stimulé par notre capacité à imaginer que les options B, C, D ou E auraient pu être de meilleures décisions — même si l'option A est objectivement la meilleure. Imaginer les opportunités manquées est plus fort que nous. Mécaniquement, cette imagination vient altérer la satisfaction réelle… Et alors que l’animal repu que nous sommes devrait se réjouir, la fête est gâchée par un « et si ».

L'humain est une machine à calculer et le coût d'opportunité est un concept connu en économie : pour faire un choix éclairé, on mesure les avantages à renoncer aux autres options. Les économistes l’appellent également le coût de renoncement. C’est notre capacité à comparer rationnellement des options. Qu’allez-vous rater? Quelle herbe aurait pu être plus verte encore? Plus il y a d’options et plus ce « coût » augmente... et plus les regrets grandissent.

L'humain reste un doux rêveur. Et avec toujours plus de choix dans tous les domaines de notre vie, il s’installe inexorablement en nous un fantasme : « cette fois-ci, je vais être comblé »… mais comme nous l’avons vu plus haut, cette attente est vaine. Pourquoi? Parce que nos attentes sont devenues intenables et malheureusement, il est devenu impossible que nous soyons agréablement surpris. Au mieux, une marque peut à peine « faire le boulot » de combler nos attentes. L'effet Wow! cède à l'effet ouin...

L'humain est son propre ennemi. Dans le bon vieux temps (à l’époque où l’on ne décidait de rien, donc), il y avait toujours un coupable. C'était pratique pour se plaindre. Le vendeur, la boutique, la marque, le beau-frère qui nous a conseillés, le gouvernement, le curé, le Bon Dieu… Aujourd’hui, quand on a le choix entre 72 modèles de téléphones, 2 millards de milliards de possibilités pour 1 chocolat chaud, des douzaines de saveurs de confiture à notre disposition… on n’a plus d’excuses. Si on se trompe, il ne reste qu'une seule personne à blâmer : soi-même.

Et c’est ainsi que va le monde expliqué par Pr. Schwartz : il va mal. Un cercle vicieux s’installe dans tout : nous avons besoin de liberté, donc de choix. Et ce choix génère un regret immédiat, avant et après notre décision. Les autres options offraient tellement de possibilités abandonnées. Le choix n'est plus une naissance, mais une série de deuils. Et les attentes héritées de toutes nos précédentes expériences sont tellement prégnantes que la déception est assurée, avec un seul coupable possible : vous-même.

Chez Perrier Jablonski, nous avons eu la chance de travailler sur plusieurs mandats où l'abondance devenait un problème. Cela nous permet de vous proposer plusieurs pistes de solutions:

En 2014, le stratège torontois Umar Ghumman prend l'initiative de contacter les planificateurs les plus illustres du monde pour obtenir une réponse simple à une question simple : qu'est-ce qu'un insight? Le résultat de son enquête est sans équivoque : il obtient autant de réponses que de planificateurs.

Commençons par ce qu'un insight n'est PAS;

Alors qu'est-ce que c'est? Pour simplifier, un insight est une vérité cachée dans le quotidien des gens. Le travail des publicitaires est de transformer cette vérité en argument de vente. Comment faire? Comment le formuler?

Prenons un exemple concret:

Si vous n'êtes pas convaincus par l'anthropomorphisme des propriétaires de chat, allez voir au rayon de la nourriture pour animaux : les gens achètent de la nourriture pour eux-mêmes avant d'acheter pour leur chat.

Le point le plus important, c'est d'articuler l'insight avec beaucoup de rigueur et de cohérence. Vous ne devez pas changer de sujet entre le constat, l'observation, la motivation/frein et l'insight. Enfin, le caractère inventif d'un insight est sa valeur la plus importante. Un bon insight, c'est d'abord un coup de baguette magique qui aiguise la curiosité avant même que les créatifs aient commencé à parler.

Avant de vous quitter, je vous propose de décoder le constat, l'observation, le frein et l'insight de ces campagnes géniales:

Dans le domaine du marketing, il est essentiel de comprendre les besoins réels des consommateurs pour concevoir des produits et services qui répondent véritablement à leurs attentes. En voici un exemple flamboyant.

Nous sommes au début des années 2000, et McDonald's cherche à augmenter les ventes de ses milkshakes. Le géant américain tente toutes les méthodes classiques pour améliorer son produit – ajuster son goût, varier sa texture, changer son prix... mais rien n'y fait. À bout de solution, il se tourne vers le professeur Clayton Christensen (Harvard Business School) pour une tenter une approche nouvelle. Christensen et son équipe vont utiliser un outil puissant — dont nous sommes des utilisateurs quotidiens chez Perrier Jablonski : l’ethnographie.

La première étape de l’étude a consisté en une observation sur le terrain, dans plusieurs restaurants McDonald's. L’objectif? Observer les comportements des consommateurs dans leur environnement naturel... sans les influencer. Les chercheurs ont passé de nombreuses heures à noter des détails, par exemple :

Après avoir recueilli les données, l’équipe de Christensen a analysé les réponses pour identifier des motifs récurrents et des tendances. Et là… La découverte magistrale… L’équipe découvre que les milkshakes étaient souvent achetés le matin par des consommateurs qui avaient simplement… un long trajet à faire. Les milkshakes étaient appréciés pour leur capacité à :

Avec ces observations,, les chercheurs ont pu formuler une hypothèse selon laquelle les milkshakes remplissaient un "job" spécifique pour les consommateurs matinaux. Ils ont testé cette hypothèse en continuant à observer et en ajustant leurs questions pour affiner leur compréhension.

Pour valider leurs conclusions, les chercheurs ont recommandé à McDonald's d’ajuster certains aspects des milkshakes (par exemple, leur consistance et leur packaging) pour mieux répondre aux besoins identifiés. Ils ont également suggéré de cibler les publicités et les promotions en fonction de ce job to be done. Les changements apportés ont permis de tester l’impact direct sur les ventes et la satisfaction des clients.

Les résultats ont non seulement aidé McDonald's à améliorer son offre de milkshakes, mais ont aussi illustré l’importance de comprendre les véritables motivations des clients.

La théorie JTBD repose sur une idée centrale : les gens n’achètent pas des produits ou des services pour ce qu’ils sont, mais pour ce qu’ils permettent de faire. Chaque produit est engagé pour résoudre un problème ou répondre à un besoin spécifique dans la vie d’un consommateur. Autrement dit, il y a toujours un contexte précis, une motivation et un résultat attendu qui expliquent pourquoi quelqu’un achète un produit.

Un exemple simple : lorsque vous achetez une perceuse, vous n’achetez pas un outil, vous achetez la capacité de percer un trou propre dans un mur. Si une meilleure solution (par exemple, des adhésifs résistants) émerge pour accomplir cette même tâche, votre besoin d’une perceuse disparaît.

L’histoire du milkshake illustre plusieurs principes fondamentaux de la théorie du JTBD :

Voici un petit mode d'emploi pour rendre la JTBD concrète dans votre entreprise :

Le mot stratégie tire ses origines du grec ancien, où il combine deux termes : stratos signifiant « armée » et agein qui veut dire « conduire ». Initialement, la stratégie concernait donc l’art de conduire les armées, une compétence attribuée aux généraux. Cette notion s’est progressivement étendue au-delà du contexte militaire pour englober des domaines variés comme la politique, les affaires, les jeux et d’autres domaines nécessitant planification et tactique.

Dans son essence antique, la stratégie était intrinsèquement liée à la guerre et à la préparation des plans militaires non seulement pour vaincre l’ennemi, mais aussi pour sécuriser un avantage à long terme sur ce dernier. Le terme a été popularisé dans les travaux de stratèges militaires comme Sun Tzu dans L’Art de la guerre et Clausewitz dans De la guerre, où la stratégie est présentée comme une réflexion profonde sur l’emploi des batailles pour atteindre les fins de la guerre.

Au fil du temps, la notion de stratégie a été adoptée par le monde des affaires pour désigner l’art de planifier et de diriger des opérations dans le but d’atteindre des objectifs spécifiques. Dans ce contexte, la stratégie implique l’analyse des forces et des faiblesses internes d’une organisation, la compréhension de l’environnement concurrentiel, la prévision des évolutions futures et la préparation d’actions pour exploiter les opportunités tout en contournant ou en atténuant les menaces.

Attention cependant, à cet art de la planification, on doit aujourd’hui ajouter celui de l’improvisation. Le général Prusse Helmuth von Moltke du XVIIIe siècle le disait mieux que personne : « Si tu veux faire rire Dieu, raconte-lui tes projets. » Il convient de ne pas totalement mélanger la stratégie et la planification. Si prévoir est important pour donner des jalons à vos ambitions, s’adapter est vital pour naviguer dans un monde qui change.

Quand on me demande ce que je fais concrètement, je réponds que la stratégie consiste à rendre concret ce qu’on a dans la tête. Pour ce faire, en collaboration avec mon équipe, j’ai concrétisé davantage ce travail de... concrétisation. Une période d’observation, une période de réflexion, une période de formulation. On pourrait ajouter à cette séquence une couche méthodologique (quelles étapes, quels outils intellectuels utiliser ?) et une couche technologique (quels outils technologiques utiliser ?). Dans certaines organisations, on peut y ajouter des couches de sécurité, de gouvernance, d’éthique, etc., en fonction des besoins et des impératifs.

Aussi, « la » stratégie est devenue une gamme étendue de stratégies — chacune requérant une compréhension approfondie des objectifs à atteindre et des meilleures méthodes pour y parvenir.

Parlant de méthode, je confesse que cette volonté de « respecter » la stratégie a été ma première motivation, au moment de quitter le monde des agences de communication. En effet, elles sont souvent interpellées à la toute fin d’une réflexion qui a maturé parfois des années dans la tête du client. La nature du travail de créatif ou de stratège d’agence ne donne généralement pas accès à ces véritables problématiques, et le travail consiste donc la plupart du temps à concrétiser des solutions à des problèmes que vous n’avez pas choisis. Or le célèbre anthropologue Levi Strauss disait que « le savant n’est pas l’homme qui fournit les vraies réponses, c’est celui qui pose les vraies questions ».

Et c’est justement l’anthropologie qui a bouleversé mon entreprise, Perrier Jablonski. L’anthropologie est la science qui a pour objectif l’étude du groupe humain considéré dans son ensemble, dans ses détails et dans ses rapports avec le reste de la nature. Au fil des années, nous avons réalisé l’importance d’une méthode éprouvée afin d’arriver à nos fins : découvrir les vraies questions. L’anthropologie est une discipline qui a beaucoup à apprendre aux stratèges modernes — et je me permets ici un salut amical à mes confrères Jean-Sébastien Marcoux et à Jonathan Deschênes, de HEC. C’est cette discipline qui a conduit mon entreprise à transformer sa manière d’observer et donc de penser.

Le travail de stratège devient alors un travail d’écoute attentive et candide de celles et ceux qui peuvent informer le stratège sur l’objet de son attention, de son regard et de sa curiosité : équipe de direction, employés, clients, usagers extrêmes (allez lire l’article à ce sujet)... ils ont tous quelque chose à nous dire. Ce travail est mené par un anthropologue, qui va utiliser des outils variés (entrevue, observation, ZMET, photovoice, etc.) Ces observations vont se transformer en un rapport écrit, étape qui transforme alors l’anthropologue en ethnographe — celui ou celle qui écrit à sur les gens —, enfin… il écrit à propos des gens, car celui qui écrit sur des gens est un tatoueur.

Mon équipe et moi les appelons les observations ethnographiques. Elles sont comme une radiographie indiscutable de la situation donnée. Ce travail est alors présenté au stratège qui, avec ses connaissances, son expérience ou son instinct, va évaluer quelles observations nouvelles — quels insights — méritent un intérêt particulier. Et c’est là-dessus qu’il faut travailler. C’est à ces questions-là qu’il faudra répondre. Ce travail est alors appelé les observations éditoriales. Comme une interprétation de la radiographie par un médecin qui connaît son patient et les traitements disponibles et compatibles.

Cette année, nous avons passé le cap des 2000 entrevues ethnographiques, et je peux affirmer que Levi Strauss avait raison : l’art consiste à mettre le doigt sur les bonnes questions.

On ne se proclame pas anthropologue. On ne se définit pas soi-même comme stratège. L’anthropologie est une science, une discipline sanctionnée par un diplôme de cycle supérieur. La stratégie est un parcours professionnel. Après des études supérieures, le ou la stratège doit avoir cumulé des années d’expérience, au contact réel de clients variés et de problématiques diverses. Je dis souvent à la blague qu’on ne peut pas être stratège avant 40 ans. Certaines personnes sont plus précoces que d’autres, mais l’expérience est capitale. La stratégie n’est pas un travail théorique, c’est un travail de terrain.

Dans l’école pythagoricienne de Crotone, on pouvait suivre les enseignements du grand philosophe et mathématicien uniquement si l’on était un pytagoricien. Avant d’atteindre ce statut privilégié, on devait assister aux cours derrière un rideau, et prendre la parole était parfaitement interdit. De plus, le pythagorisme était un style de vie très encadré, hiérarchisé et basé sur des valeurs communes. Sans passer pour un réactionnaire antique, j’avoue que ces principes m’ont guidé dans le recrutement et ma formation des différents stratèges chez Perrier Jablonski. Je crois dans une méthode rigide, je crois dans une éthique anthropologique irréprochable, je crois dans le partage du savoir, je crois dans l’importance de l’écoute avant la parole, je crois dans une certaine esthétique de la pensée. Et je crois que le succès de la firme est en partie dû à cette forme de rigueur. En effet, les gens qui y travaillent n’ont pas besoin de réinventer la roue ou le bouton à quatre trous : ils utilisent toute leur énergie pour documenter leurs pensées, nourrir leurs pensées, penser, et formuler leur pensées.

Mais je ne crois pas vraiment au rideau. Soooo Ve siècle avant J.C…

Avec le temps, j’ai pu observer l’évolution de la pratique stratégique, et mon équipe et moi avons pu différencier dix types de stratégies, toutes au service de l’entreprise, de la marque, de ses dirigeants et de ses employés. Attention, il ne s’agit pas d’un dépliant publicitaire sur ma firme. Il s’agit plutôt d’un moment « portes ouvertes » qui révèle l’incroyable diversité des sujets qui nous ont été donnés à gérer depuis plus de neuf ans. Cet arsenal stratégique montre bien la grande complexité du métier de stratège aujourd’hui et l’éventail des outils à notre disposition. Évidemment, cet éventail varie de firme en firme ; il s’agit ici du nôtre, qui ne prétend pas être une vérité universelle.

J’assume le côté didactique — voire scolaire — de cet article. Mais voilà, enseignant la marque à HEC Montréal, je n’ai jamais trouvé de document qui rassemble tous les types de stratégies avec leurs livrables, et qui soit assez réaliste et assez à jour pour être enseigné. Pour les plus anciens d’entre vous, il s’agit d’un rappel. Pour celles et ceux qui commencent leur parcours de stratège, il s’agit d’un pense-bête qui vous sera bien utile !

La stratégie d’affaires est cruciale pour tracer la route à long terme d’une entreprise. Elle repose sur l’implantation d’une vision claire (ce que j’appelle l’ambition) ainsi que sur l’établissement des aspirations futures de l’entreprise. Elle repose sur de grandes orientations stratégiques, sur des axes d’action et sur des objectifs. La stratégie d’affaires doit viser à simplifier son discours et à créer une harmonie au sein des parties prenantes, notamment l’équipe dirigeante et le conseil d’administration. Ce cadre sert de base à toutes les décisions, assurant cohérence et direction claire pour l’avenir. Le tout doit permettre l’alignement des parties prenantes, du conseil d’administration aux employés en passant par la direction.

Parmi les produits, services et livrables en stratégie d’affaires, on peut considérer les éléments suivants.

Toute stratégie d’affaires commence avec un ACCC pour déterminer la manière dont l’entreprise va se positionner dans son secteur pour se créer un avantage concurrentiel. Cet ACCC repose sur une démarche documentée par une analyse FFOM classique et la recherche d’insights anthropologiques.

Une fois l’ACCC complété, il convient de proposer les axes et les actions qui vont permettre de concrétiser l’ACCC dans l’organisation. La stratégie d’affaires influence et guide toutes les autres stratégies de l’organisation, notamment la stratégie financière, la stratégie de ressources humaines, la stratégie de développement de produit et la stratégie de marque, etc. Tiens, justement…

La stratégie de marque est la pierre angulaire de la gestion d’entreprise. Elle définit le positionnement sur le marché et la communication avec les publics cibles, et renforce la différenciation vis-à-vis des concurrents. Elle vise la construction d’une image de marque forte et cohérente, d’une position unique dans l’esprit des consommateurs. L’ACCC (nommé plus haut) permet de créer un ancrage sûr et fidèle aux aspirations de l’entreprise, qui devra se décliner en attributs distinctifs. Ces attributs devront contribuer à bâtir une réputation solide et à inspirer confiance et fidélité. Ensemble, ces éléments façonnent la perception et la valeur de la marque sur le marché.

Parmi les livrables possibles en stratégie de marque, on peut considérer les éléments suivants.

La stratégie marketing est cruciale pour le succès d’une entreprise, guidant comment elle interagit avec ses clients pour mettre de l’avant ses produits ou ses services. Elle inclut une série d’étapes stratégiques axées sur le client pour renforcer son lien avec la marque, parmi lesquelles : identifier et comprendre les différents segments de marché, choisir ceux qui correspondent le mieux à l’entreprise et positionner la marque de manière à se distinguer. L’ajustement de l’offre de produits ou des services aux besoins des consommateurs visés et la création de valeur pour ces derniers sont aussi essentiels pour augmenter leur satisfaction et leur fidélité. Ces actions s’inscrivent dans le cadre des 4P, un modèle toujours actuel et efficace pour les stratèges.

Parmi les livrables possibles en stratégie marketing, on peut considérer les éléments suivants.

La stratégie de communication est essentielle pour transmettre efficacement le message d’une marque à son public cible, en choisissant soigneusement les canaux adaptés, ainsi que le ton et le style des messages, pour garantir une uniformité de communication sur tous les points de contact. L’objectif principal est d’établir une relation basée sur la confiance et la reconnaissance avec le public. Cela implique de veiller à la cohérence des messages de la marque sur l’ensemble des plateformes de communication afin de consolider son identité et ses valeurs. Par ailleurs, la stratégie vise à engager le public en créant des contenus qui captivent, suscitent l’intérêt et incitent à l’interaction avec la marque. Une gestion proactive de la réputation de l’entreprise est également cruciale : elle utilise la communication pour forger et préserver une image positive, contrôler les perceptions publiques et réagir de manière efficace dans les situations de crise.

Parmi les produits, services et livrables possibles en stratégie de communication, on peut considérer les éléments suivants.

C’est le point de départ d’une bonne stratégie comportementale. Comprendre vos publics, leurs habitudes, leurs attentes, leurs besoins. Mais c’est aussi l’étape la plus délicate. La pensée magique veut qu’elle puisse être faite à l’interne lors d’un simple brainstorming. Or, il s’agit d’une étude anthropologique (parfois sociologique) qui sert à éviter les biais liés aux habitudes, historiques ou éditoriaux, du type « d’habitude on fait comme ça, avant on ne faisait pas comme ça, moi je ne ferais pas ça comme ça… » La stratégie de segmentation consiste à penser — ou repenser — la manière de « découper » votre clientèle. Parfois, les « cases » dans lesquelles vous avez placé votre audience ne donnent plus les effets escomptés. Il convient alors de les remettre en question et d’en proposer de nouvelles. Note pour les puristes : le terme stratégie de segmentation est une sorte d’abus de langage, car une segmentation s’observe, mais ne se décide pas. Dès lors, nous aurions dû l’appeler analyse de segmentation — mais le fait même de s’engager dans une réflexion sur la segmentation, et de la concrétiser, révèle tout de même de la stratégie. D’où stratégie de segmentation.

Voici les livrables les plus souvent considérés.

La stratégie comportementale vise à analyser et à influencer les actions des consommateurs ou des employés pour atteindre les objectifs d’une organisation et optimiser l’efficacité des initiatives commerciales. Cette approche s’appuie sur des principes psychologiques et comportementaux pour élaborer des interventions ciblées encourageant des comportements précis. Ses éléments essentiels incluent le changement de comportement (visant à encourager des actions souhaitées telles que l’accroissement de l’utilisation d’un produit), l’amélioration de la productivité des employés et la promotion de modes de vie sains. La compréhension des motivations et des obstacles comportementaux est cruciale pour développer des stratégies qui répondent véritablement aux besoins des individus. En outre, cette stratégie mise sur des techniques comportementales pour booster l’engagement et la fidélité des clients ou des employés, créant ainsi une dynamique positive en faveur des objectifs organisationnels.

Parmi les produits, services et livrables possibles en stratégie comportementale, on peut considérer les éléments suivants.

Notre stratégie de pitch repose sur une préparation méticuleuse et une exécution maîtrisée pour transformer une proposition en une histoire convaincante et engageante. Cette stratégie englobe la compréhension profonde du public cible, l’articulation claire des avantages et des différenciateurs, et la capacité à susciter une connexion émotionnelle. Cette approche permet d’affiner le message en veillant à ce que chaque élément du pitch soit conçu pour maximiser l’impact et la résonance auprès de l’auditoire. La formation à la présentation et à la communication non verbale fait également partie intégrante de cette approche, assurant que les porteurs de projet peuvent livrer leur pitch avec confiance, clarté, et persuasion (si le sujet vous intéresse, reportez-vous au livre Ce que vous avez à dire n’intéresse personne). Cette stratégie vise non seulement à gagner le soutien et l’engagement des parties prenantes, mais aussi à établir une fondation solide pour des relations durables.

Parmi les produits, services et livrables possibles en stratégie de pitch, on peut considérer les éléments suivants.

La stratégie éditoriale vise à maintenir une communication constante tout au long de l’année en harmonisant le contenu avec le langage, les médias, les réseaux sociaux et les événements propres à la marque. Elle consiste à créer du contenu qui résonne avec le public, soutient les objectifs de la marque et stimule l’engagement auprès des communautés cibles. Cela inclut l’alignement du contenu avec l’identité, les valeurs, et la tonalité de la marque pour en renforcer la cohérence et l’impact. La production de contenu doit captiver les audiences, favoriser les interactions et consolider la relation marque-consommateur. L’intégration de techniques SEO est également cruciale pour augmenter la visibilité en ligne du contenu et, par extension, de la marque. Enfin, le contenu doit soutenir les objectifs commerciaux, comme les lancements de produits, les campagnes promotionnelles et la génération de prospects, contribuant ainsi directement au succès commercial.

Parmi les produits, services et livrables possibles en stratégie éditoriale, on peut considérer les éléments suivants.

Il est essentiel de développer une stratégie pour aider son organisation à faire face aux défis actuels et futurs du marché. Mais, attention, celle-ci doit prendre en compte une observation capitale : le principal défi d’une organisation face à l’IA n’est pas technologique. Le plus gros défi est humain. Les gens ont simplement… peur. Dès lors, la stratégie en IA consiste à réfléchir à l’adoption et l’acceptation sociale au sein de l’entreprise. Sans cette acceptation, pas d’intégration réussie ! En somme, elle prépare les humains de l’organisation à tirer pleinement parti de la technologie.

Parmi les produits, services et livrables possibles en stratégie d’IA, on peut considérer les éléments suivants.

Cette stratégie vise à construire et à entretenir une base de connaissances organisée et dynamique qui peut être exploitée pour inspirer, informer, et guider les initiatives stratégiques, innovantes ou créatives. En rassemblant des études de cas, des recherches, des insights consommateurs et des exemples de meilleures pratiques, vos équipes de projet disposent des ressources nécessaires pour prendre des décisions éclairées et innovantes. Ce patrimoine intellectuel demande une gestion de corpus qui implique une curation rigoureuse et une mise à jour continue.

Cette stratégie se découpe en plusieurs étapes.

Terminons cette série avec une dernière stratégie que je n’ai pas comptabilisée dans mon top 10 puisqu’elle relève du comment plus que du quoi. Il s’agit ici de savoir comment mobiliser vos équipes, employés, direction, CA — clients, parfois —, et susciter des réflexions éclairées. Et c’est capital ! En effet, le concept d’une stratégie qui viendrait d’en haut — ou pire, d’ailleurs — est caduque et à proscrire, puisque l’adhésion de votre équipe va dépendre de sa collaboration au processus. Je vais m’en tenir à deux livrables — qui peuvent prendre beaucoup de formes.

Cette liste représente l’idéal, comme si nous devions toujours construire une entreprise, une marque ou une prise de parole « à neuf ». Or, la plupart du temps, il existe un « avant nous ». Il existe des pièces de robot, que nous allons devoir faire cohabiter. C’est aussi ça, le travail d’un stratège.