Que vous le vouliez ou non, le contexte dans lequel vous évoluez change. Nouvelles attentes des consommateurs, nouvelles tendances, nouvelles réglementations, nouveau contexte concurrentiel... Ces éléments externes s'ajoutent aux changements que vous faites vous-mêmes : nouveaux produits, nouvelles aptitudes, nouvelles embauches, nouveau processus ou nouveau système informatique... Tout change dehors, et tout change dedans.

Les deux défis du changement

Deux défis se posent alors. Et c'est à Luc de Brabandère, de Boston Consulting Group, que l'on doit ces observations pertinentes. D'abord, vous devez décider d'un rythme acceptable pour "arrêter la machine" et réfléchir. Cette fréquence dépend de votre industrie, de votre capacité à inventer de nouvelles solutions ou d'opérationnaliser le changement.

Deuxième défi : vivre avec vos décisions raisonnablement. Si vous décidez d'une nouvelle stratégie chaque semaine, votre organisation ne pourra pas suivre. Vous devez donc attendre le "prochain rendez-vous" stratégique pour prendre une nouvelle décision. Il se crée alors un stress qui repose sur les épaules des gestionnaires : être tentés de changer... mais devoir attendre, pour ne pas devenir une "poule sans tête".

Le troisième défi : créer un équilibre entre agilité et constance.

Agilité vs constance

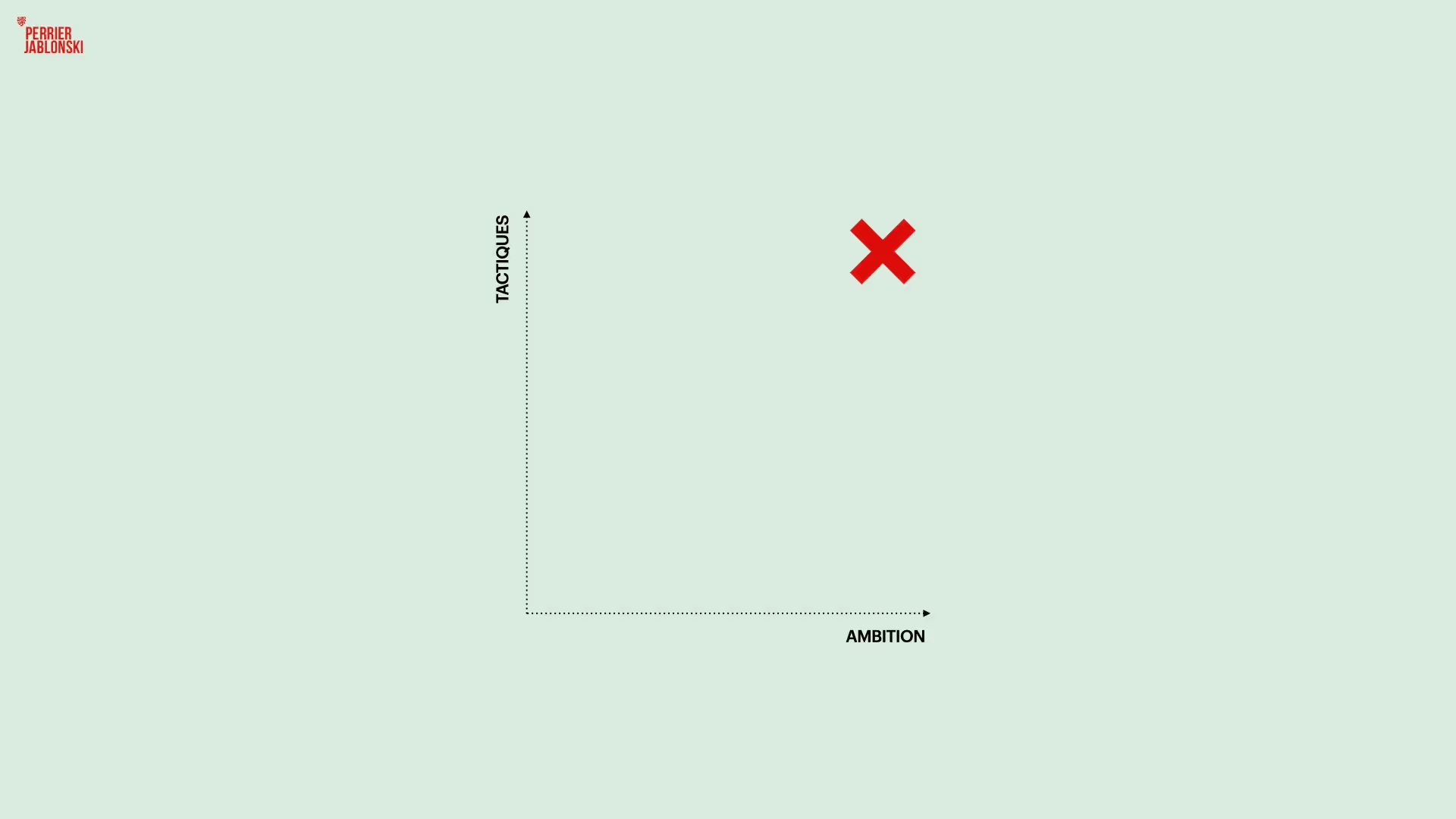

C'est à l'auteur John Coleman, collaborateur régulier du Harvard Business Review que l'on doit cette observation et propose un cadre de réflexion intéressant pour avancer. Il oppose l'agilité et la constance sur deux axes, ce qui permet d'identifier quatre profils d'entreprise.

Manque de sérieux : ni inspirantes, ni fiables, ces organisations n'ont aucune chance d'être comprises en interne ou à l'externe.

Manque de focus : certaines startups sont très agiles, mais elles manquent du focus nécessaire à rassurer les employés, les actionnaires, l'industrie, etc.

Trop de rigidité : de l'autre côté du spectre, les grandes organisations, les institutions financières ont une obligation morale à "protéger et servir". C'est ce qu'on attend d'elles. Mais cette fiabilité vient avec un coût : la rigidité.

Le Graal : la position désirée, c'est un équilibre entre l'agilité et la constance. Oui, mais comment? Nos missions en entreprise nous permettent d'émettre une théorie très très simple. Très.

La cohérence

Afin de devenir une entreprise cohérente, il faut créer un écosystème de décisions cohérent. D'abord, avec une ambition claire (ce que certains appellent une vision). C'est votre destination désirée, et réaliste : nous voulons devenir cela. Ensuite, cette ambition doit devenir le filtre actif de toutes les tactiques de votre plan. Posez-vous la question suivante : ce petit pas tactique mène-t-il au bon endroit stratégique? Si la réponse est oui, alors vous devez avancer. Sinon, vous savez quoi faire...

C'est à Richard Buckminster Fuller que nous devons la théorie de la Knowledge Doubling Curve, une prédiction dictée en 1980 et qui se vérifie aujourd'hui.

Bucky était le mauvais garçon de la Silicon Valley. Plusieurs fois viré de Harvard, il est devenu une inspiration pour le mouvement cybernétique et un gourou pour la communauté technologique naissante des années 60. Véritable touche-à-tout, architecte, designer, inventeur fou et futurologue, il est le papa de la biosphère de Montréal, et celui d'une théorie : la connaissance collective est exponentielle.

Cette théorie a peu été relayée par les universitaires de l’époque, mais tout s’explique par la réputation académique de Bucky. Or, aujourd’hui, elle résonne comme une véritable prédiction. L’idée : la connaissance collective à vitesse exponentielle. Attention, pas l’intelligence collective, la connaissance collective !

Connaissance exponentielle ?

Il fallait 100 ans pour que la connaissance collective double en 1900.

Il fallait 25 ans pour que la connaissance collective double au milieu du siècle dernier.

Il fallait 13 mois pour que la connaissance collective double en 2016.

IBM a même poursuivi ces projections et annonce que le savoir doublera toutes les... douze heures, en 2036.

Vraiment?

Pensez au corpus de connaissances de la médecine De Humani Corporis Fabrica (sur la structure du corps humain), qui fut l’œuvre majeure d’André Vésale, et véritable référence pour tous les scientifiques du xvie siècle. Tout était là. Toute la connaissance de la médecine rassemblée dans une seule œuvre publiée en 1543. Ce fut un tournant dans l’histoire de la médecine et de l’étude de l’anatomie humaine. Cet ouvrage était si imposant qu’il est souvent confondu avec une encyclopédie en raison de sa vaste couverture du sujet et de sa contribution fondamentale à la compréhension du corps humain. Tout le savoir de l’humanité sur l’humain ! Bon, eh bien De Humani Corporis Fabrica comptait 659 pages illustrées. Imaginez, en moins de 700 pages, on savait tout sur tout, sur la médecine du xvie siècle. Imaginez maintenant le volume de connaissances que nous avons sur le corps humain aujourd’hui !

Ou pensez encore à l’effervescence des sciences après la Deuxième Guerre mondiale, en partie produite par la fuite des cerveaux d’Europe centrale vers les universités américaines après l’élection d’Hitler en 1933. Tous les grands campus américains ont hérité de ces exilés allemands, autrichiens, hongrois, polonais expulsés par le régime nazi — notamment grâce à la fondation Rockefeller. Cette dernière mit en place un fonds d’aide spéciale pour les chercheurs destitués (Aid Fund for Deposed Scholars) destiné à financer des universitaires et intellectuels européens contraints de fuir le nazisme. Entre 1933 et 1942, ce programme permit d’aider plusieurs centaines d’intellectuels à trouver refuge sur des campus américains. Sans faire d’angélisme — l’accueil des chercheurs juifs était tout de même timide : il suffit de s’intéresser au parcours d’Einstein pour s’en convaincre —, ces années furent fructueuses sur le plan scientifique.

Les disciplines se croisèrent, les savoirs s’entrechoquèrent, et de nouveaux modes de pensée ont émergé de ces mélanges. C’est la naissance de la hiérarchie des besoins et des motivations de Maslow, c’est le début du design thinking, des focus groups, de l’informatique de Von Neumann en 1945, et bientôt de l’intelligence artificielle en 1955, avec la fine équipe de Dartmouth.

More Moore

Ces inventions, combinées, ont accéléré davantage la production de connaissances, liée depuis à la puissance des ordinateurs. Depuis l’invention de l’ordinateur, la recherche est liée à la puissance des microprocesseurs, avec une loi bien connue (et parfois contestée), la loi de Moore. Gordon Moore était un des cofondateurs d’Intel, et un des papas du microprocesseur. Sa loi n’est pas tant une loi physique qu’une observation empirique, mais elle a fait foi pendant des décennies. Voilà ce qu’elle dit : à coût constant, la vitesse des microprocesseurs double tous les 18 mois. Une prédiction de 1965 — que Buckminster Fuller avait anticipée plusieurs années auparavant — restée vraie jusqu’en 2015, la physique imposant des barrières naturelles à la progression de cette vitesse. Moore avait lui-même prévu la limite de sa propre loi. Une limite physique insurmontable, puisqu’en dessous d’une échelle nanométrique (sous 10 nm), il devient difficile de miniaturiser davantage les microprocesseurs sans faire face à des problèmes complexes : effets quantiques, dissipation thermique, limitations de la lithographie, etc. Dès lors, il a été plus facile de multiplier les processeurs que de miniaturiser les microprocesseurs.

C’était sans compter le génie des équipes de Jensen Huang, grand patron de NVIDIA. En 2019, il déclare la mort de la loi de Moore et qu’il faudra désormais compter sur d’autres types de technologie… Optimisation des architectures, parallélisation des cœurs de processeurs et spécialisation des microprocesseurs (notamment les GPU) ont révolutionné l’approche de l’informatique matérielle. L’accélération des ordinateurs est redevenue possible, accélérant encore et encore la production de connaissances.

Aujourd’hui, les chercheurs ne cherchent plus. Ils ont produit des IA capables de chercher à leur place, donc de plus en plus vite. Par exemple, cette IA nommée M3GNet, développée par l’Université de Californie, a « inventé » une base de données de plus de 31 millions de nouveaux matériaux inexistants, en prédisant également leurs propriétés. Grâce à M3GNet, l’humanité découvre de nouveaux matériaux à une vitesse totalement inédite, vertigineuse.

Fantasme ou réalité ?

Alors ? Buckminster était-il fou de considérer que la connaissance allait grandir à une vitesse exponentielle ? Au-delà de notre ressenti, quelle preuve tangible peut-on produire pour montrer le bien-fondé de son intuition ? La réponse est arrivée chez Perrier Jablonski au détour d’un mandat, pour lequel nous avions à creuser le sujet. Nous sommes tombés sur une étude édifiante, celle de l’American Clinical and Climatological Association, publiée en 2011.

Cette étude voulait alerter l’administration Obama sur les défis de la formation des médecins, dans un monde où la connaissance grandit si vite. Et le rapport donne des chiffres. Évidemment, ces chiffres sont faciles à obtenir à une époque où tout se compte (brevets, recherches, mémoires, etc.). Les voici.

Il fallait 50 ans pour que la connaissance médicale double en 1950, 7 ans en 1980, 3 ans et demi en 2010... et... 73 jours en 2020. Un étudiant qui a commencé ses études de médecine en 2010 est devenu médecin en 2017. Dans ce même laps de temps, la connaissance médicale a doublé trois fois.

Vers la vitesse quantique ?

Si vous pensiez que le monde allait certainement ralentir un jour, j’ai une réponse pour vous. Enfin, pas moi, mais le président de Google, Sundar Pichai, qui annonçait en 2019 les premiers tests du premier processeur quantique, le Sycamore 54-qubit. Sycamore a réalisé un calcul complexe en 3 minutes et 20 secondes... alors qu’il faudrait 10 000 ans aux meilleurs super calculateurs du marché. Bien évidemment, il s’agit d’un test réalisé dans des conditions impossibles à reproduire dans le quotidien... Mais ce n’est qu’une question de temps.

Trois minutes contre 10 000 ans. Non, l’accélération n’est pas prête de ralentir...

Nous l'avons vu dans un précédent article, les nudges — coups de pouce — sont un moyen puissant de contrôle du comportement des humains. Ça paraît gros dit comme ça, mais c'est tout petit, au contraire. Un nudge est une incitation au passage à l'acte quasiment imperceptible, et qui repose sur une prémisse universelle : les humains sont paresseux.

L'idée de Thaler et Sunstein (les papas des nudges), c'est qu'il est préférable d'aider l'usager à prendre la bonne décision — éthiquement, c'est aussi la décision que ce dernier aurait prise sans nous, mais il a besoin d'un coup de pouce pour se lancer. Nous avons vu qu'il existait plusieurs types de nudges et qu'ils étaient souvent utilisés dans la santé, dans les services publics, mais aussi en économie (dans les services bancaires, les levées de fonds, etc.) Bref, aucun domaine n'échappe aux nudges. Pourquoi un tel succès? Parce que la plupart du temps, un nudge ne coûte (presque) rien. Tester un nudge est donc peu risqué et très tentant... Il était donc tout naturel que la politique s'empare de cet outil tactique puissant.

L'utilisation des nudges en politique est un terrain éthique miné, qu'il s'agit d'observer avec un regard critique. Un article du Guardian signé Andrew Sparrow➊ sur le conservateur David Cameron, architecte conservateur du Brexit — et de la crise économique traversée par la Grande-Bretagne depuis — a révélé l'importance des nudges dans les décisions politiques. En quelques définitions (parfois un peu cyniques), Sparrow récapitule le travail de Thaler et Sunstein en se lançant dans un exercice que je n'ai pas hésité à personnaliser.

Pourquoi vous intéresser aux nudges?

Parce que les mécanismes des nudges peuvent vous aider à comprendre bien des choses en matière de psychologie comportementale. Associé à l'économie, cette discipline s'appelle l'économie comportementale. Elle est riche d'enseignement et évite les raccourcis souvent pris par les organisations, qui se terminent en voie sans issue. Normal : l'humain est complexe... mais passionnant. Cela va vous aider à mieux comprendre la complexité de vos employés, de vos clients, des citoyens de votre municipalité ou de votre province. Mieux comprendre la mécanique de ces coups de pouce, c'est vous préparer à être de meilleurs stratèges du changement.

Les racines neuroscientifiques du nudge

Daniel Kahneman avait lui-même pavé la voie de la psychologie comportementale en remportant le prix Nobel d'économie en 2002, cinq ans avant Thaler. Ils ont d'ailleurs collaboré, et les recherches de Kahneman expliquent bien des choses➋ . Il a démontré que le cerveau humain fonctionnait à deux vitesses. Le système 1, rapide et intuitif. Le système 2, rationnel, délibéré. Biologiquement, le système 1 ne demande pas beaucoup d'énergie. Le système 2 est plus énergivore, donc plus fatigant. Le nudge est donc un stimulus qui va privilégier le système 1. Il va provoquer une action rapide, qui demande peu d'effort... et notre cerveau adore ça!

→ Misez sur l'instinct. En politique, mieux vaut être sympathique et rassurant que stratégique et brillant. Pourquoi? Parce que la plupart des électeurs ne se rendent pas jusque-là dans leurs réflexions. Cela explique beaucoup de scrutins de ces dernières années, partout dans le monde. Si vous voulez réussir, pensez sans cesse au Système 1. Il faut parler à l'instinct des gens.

Architecte du choix

Deuxième idée de Thaler et Sunstein, il existe toujours un architecte du choix, assumé ou pas. La personne qui va écrire le menu du jour sur l'ardoise au restaurant, celui ou celle qui va décider de l'emplacement des étals à l'épicerie, ou bien les gens qui ont choisi les photos sur les murs de votre coiffeur... Il y a toujours quelqu'un qui a décidé quelque chose à votre place... et c'est bien normal. L'idée est d'assumer ce rôle et d'en profiter pour influencer ce choix. L'économiste prend l'exemple d'une cafétéria, où l'on peut décider de mettre les salades avant les burgers pour influencer le choix des gourmands, qui savent que la salade est un meilleur choix. En politique, on pourrait parler de "manipuler les questions" si on voulait être cynique ou brutal. Mais si les politiciens sont aussi des architectes des choix, certains d'entre eux ne s'en rendent probablement pas compte. Thaler et Sunstein pensent même que s'ils comprenaient cela, ils feraient mieux leur travail.

Depuis la naissance des nudges, les cabinets-conseils en politique n'ont pas lésiné sur l'usage intensif des coups de pouce pour demander aux citoyennes et citoyens de faire... la bonne chose. Le premier ministre britannique David Cameron, le président Obama, le président Macron ont tous créé des cellules spécialisées dans les nudges, les nudges units➍➎➏. Il s'agit d'un groupe de spécialistes des biais psychologiques. Ces experts font des recommandations de nudges à leurs clients (ici des cabinets présidentiels ou ministériels), afin d'atteindre des objectifs définis. Avec un regard critique, on peut parler de manipulation de masse. Avec un regard pragmatique, il s'agit d'assumer que tout choix est l'oeuvre d'un architecte. Et lui convient aussi d'assumer ce rôle d'architecte.

Le Canada n'est pas en reste. Le gouvernement fédéral s'est doté d'une nudges unit pour gérer la crise du COVID❼. Au Québec, les journalistes se sont peu penchés sur la question, même si on a pu observer les nudges dans la promotion de bonnes habitudes environnementales❽. Bref, les nudges sont vraiment partout!

Paternalisme libéral?!

Par définition, le nudge — l'architecte du choix qui a choisi le nudge — est paternaliste. C'est un terme qu'assument Thaler et Sunstein. L'idée, c'est d'améliorer la vie des gens... même contre leur gré. L'expression originale est "Libertarian paternalism", ce qui ressemble à un oxymore géant. On pourrait la traduire par paternalisme bienveillant, libéral, libertarien (ultra-libéral), ou intrusif et condescendant selon qu'on soit pour ou contre. La cause n'est pas entendue et fait encore débat entre les philosophes et les économistes.

Econs et Humains

Les économistes (et certains décideurs politiques) ont tendance à travailler sur l'hypothèse que les gens agissent rationnellement et qu'ils font toujours ce qui est le mieux pour eux. Cette hypothèse est fausse. Thaler et Sunstein appellent les gens qui se comportent réellement de cette manière des Econs❼, des sortes de "robots comportementaux" agissant de la bonne manière et toujours de la même façon. Thaler et Sunstein ont démontré que "les vraies personnes" n'agissent pas toujours de manière rationnelle. Elles sont sans cesse influencées par des biais et des émotions qui les empêchent d'être conformes à une norme imaginée par les instituts de sondage, les chercheurs, les économistes et les politiciens. On appelle ces gens imparfaits et irrationnels... des humains.

Statu quo et conservatisme.

Thaler et Sunstein ont démontré que l'humain (en tant qu'individu) n'aime pas le changement, et qu'il a tendance à accepter ce qui est proposé. Ce biais de statu quo s'applique aussi collectivement. On parle alors de conservatisme collectif.

Effet de simple mesure

Dernier fait intéressant, lorsque les gens sont interrogés sur ce qu'ils ont l'intention de faire dans une enquête, ils sont plus susceptibles de le faire. Si un partisan vient cogner à votre porte, ou si un sondeur vous appelle pour savoir si vous allez voter demain... La probabilité que vous alliez vraiment voter augmente de 25%. Les instituts de sondages ont de beaux jours devant eux!

Vers les "nudges plus"

Des petits malins planchent déjà sur la suite de la saga. En 2021, Cambridge University Press a publié un article➓ sur ces supers coups de pouce, les nudges plus qui incorporent un élément de réflexion dans le nudge, une sorte de nudge "System 1 + 2", donc. Ce sont des études qui valent la peine qu'on surveille leur évolution, même si cette réflexion semble un peu contre-intuitive au regard de la pensée originelle de Thaler et Sunstein.

Jørgen, l’autorité et LEGO

Nous sommes en 2004. LEGO est au bord de la faillite. L’entreprise s’entête depuis près d'une décennie à se renouveler avec des innovations les plus farfelues les unes que les autres. Systèmes électroniques, moteurs et robots, jeux de lumière, blocs pour bébé, vêtements pour enfants, figurines de superhéros et jeux vidéos... bref on s’éloigne des briquettes colorées emboîtables pour surfer sur toutes les dernières tendances pour enfants.

Malheureusement, ces innovations coûtent cher et rapportent peu à LEGO. Pour remédier à la faillite, Jørgen Vig Knudstorp, vice-président aux affaires corporatives, remplace le petit-fils du fondateur, Kjeld Kirk Kristiansen, à la tête de l’entreprise. Il devient ainsi la première personne en dehors de la lignée des Kirk Kristiansen à occuper ce poste. Il faut savoir qu’avant d’arriver chez LEGO, Jørgen avait été consultant chez McKinsey, une boîte de conseil que l’on reconnait généralement pour sa rigueur impitoyable. Sa nomination annonce donc un changement de cap clair : exit les fantaisies créatives et bonjour la discipline financière.

Dès son entrée en poste, Jørgen a un plan clair. Il ordonne d’abord la suspension de la fabrication de nouveaux moules à pièce LEGO : on passe de 13 000 à 6 500 modèles de briquette. Mais c’est lorsqu’il décide de remplacer quelques-uns de ses designers diplômés des meilleures écoles d’Europe par des quidams, sans formation, qu’il surprend tout le monde. Ces nouveaux employés n’ont peut-être pas le bout de papier en poche, mais ils ont un atout sur lequel leurs prédécesseurs ne pouvaient compter : l’obsession de la briquette colorée. Ce sont de vrais utilisateurs du produit, des accros de LEGO.

Ces décisions ne font pas l’unanimité, mais pour Jørgen, c’est évident, il fallait que LEGO revienne à son ADN : être un « jouet pour la création et l’imagination ».

Certains diront que l’attitude de Jørgen ressemble à celle d’un dictateur et c'est normal : il a misé sur son autorité pour imposer la restructuration de LEGO. L'avantage du changement par autorité? La rapidité et le contrôle. Mais attention! Dans des cultures comme la nôtre ou celle des pays scandinaves, l’autorité n’est pas accordée à qui la veut. Il faut savoir bien doser et avoir la légitimité d’agir avec autorité, sans quoi on pourrait assister au désengagement des employés. C’est un fin équilibre sur lequel il faut savoir danser.

Et cette danse, Jørgen en maitrisait bien les pas puisque LEGO est aujourd’hui la marque de jouet pour enfant dont la valeur est la plus importante. L’entreprise vaut maintenant plus de 7 milliards de dollars américains. C'est 10 fois plus que Barbie et 21 fois plus que Hasbro ! Mais rassurez-vous, si l’autorité n'est pas votre tasse de thé, il existe une autre manière d’effectuer un changement et c’est l’influence.

Barbara, l’influence et IKEA

Nous sommes en 2018, Barbara Martin Coppola rejoint les rangs d’IKEA à titre de Chief Digital Officer pour entamer la transformation numérique du géant de l’ameublement. Rappelons-nous bien qu’à l’époque, la mise en marché d’IKEA misait essentiellement sur ses magasins labyrinthiques et son iconique catalogue, qui d’ailleurs, est l’une des publications les plus imprimées dans le monde après la Bible.

Enfin, non seulement Barbara est une femme dans un rôle à prédominance masculine, mais elle est aussi une Espagnole dans une entreprise aux valeurs suédoises assez...austères. Les anecdotes au sujet de la frugalité du PDG d’IKEA, Ingvar Kamprad, sont nombreuses. On peut penser à la fois où il s'est fait refuser l’accès à un Gala de reconnaissance parce qu’il s’y était rendu en transport en commun, ou encore à ses nombreux voyages d’affaires en classe économique, alors que l’homme a les moyens d’avoir un jet privé!

Bref, dans ce contexte, Barbara ne peut se permettre d’agir par autorité, comme l'a fait Jørgen. Elle rapporte même qu’elle se sent observée de près lors des premiers mois de son mandat. Elle les consacre donc à s’intégrer dans la culture de l’entreprise. Une fois le respect et la confiance des employés gagnés, elle entame un important exercice d’influence et de communication en partageant ce qu’elle appelle son « étoile Polaire » : son ambition pour la transformation numérique d’IKEA. Pour Barbara, chaque initiative numérique développée doit contribuer à la vision d’IKEA, c’est-à-dire « offrir un meilleur quotidien au plus de gens possible ».

Barbara se promène donc d’équipe en équipe, de bureau en bureau, ralliant les 160 000 employés d’IKEA, un à un, autour de sa métaphore stellaire. L’étoile Polaire agit également comme un filtre décisionnel à toutes les actions qui sont prises dans le cadre de la transformation numérique. Cela responsabilise et octroie beaucoup d’autonomie aux équipes.

Si l’attitude de Barbara semble s’opposer à celle de Jørgen, c’est parce qu’elle a choisi de rallier les gens autour de sa vision plutôt que de l’imposer. Généralement plus lent et difficile à mettre en place, le changement par influence s’avère souvent plus durable puisqu’il est incarné par les équipes. De plus, son impact au sein d’une organisation est habituellement plus imposant en raison de la forte mobilisation des employés.

Alors... Autorité ou influence?

Jørgen ou Barbara? LEGO ou IKEA? Malheureusement, rien n'est noir ou blanc. Jørgen a dû faire preuve d’influence à certains moments et Barbara d’autorité à d’autres. Il faut voir l'autorité et l'influence comme un continuum sur lequel trouver son X. Et ce X, il dépend de la nature du changement, de la personnalité du gestionnaire qui l’implante et des contraintes de chaque stratégie.

Pour vous aider à y voir plus clair, réfléchissez à votre style de leadership et à votre culture organisationnelle en vous posant les questions suivantes :

- Vous avez la crédibilité et la légitimité d’agir par autorité? Allez-y, mais n’oubliez pas de bien la doser!

- Il y aura beaucoup de résistance au changement ? L’influence sera votre meilleur allié!

- Le changement doit s’opérer rapidement? Mettez-y un peu plus d’autorité pour faire avancer les choses!

- Le changement est important pour l’organisation ? Influencez vos équipes pour les rallier derrière votre vision.

Vos réponses devraient vous indiquer si l’autorité ou l’influence est à privilégier dans votre cas.

Ancrage et frictions

Enfin, même si Jørgen et Barbara ont opté pour des stratégies différentes, les deux ont des ancrages stratégiques alignés sur la vision de leur organisation respective. Chez LEGO, on voulait ramener le jouet à sa fonction « d’outil de création et d’imagination », alors qu’on souhaitait créer une expérience numérique « offrant un meilleur quotidien au plus de gens possible » chez IKEA.

Aussi, les deux gestionnaires ont dû faire face à de la friction et des préoccupations de la part des employés. C’est normal, et c’est même bon signe! Ça veut dire que les choses avancent. Notre conseil? Préparez-vous, parce que comprendre et adresser les préoccupations des employés est un facteur de pérennité pour le changement. D’ailleurs, on a écrit tout un article à ce sujet si ça vous dit d'en savoir plus.

Nous l'avons déjà vu dans un article précédent, pour changer une habitude, il y a trois dimensions selon le Dr Fogg❶. D'abord la motivation (difficile à contrôler), ensuite la facilité (beaucoup plus efficace) et enfin le déclencheur (qui fait passer à l'action).

Rien de nouveau

L'idée que l'effort crée l'obstacle n'est pas nouvelle. Pierre Louis Moreau de Maupertuis, mathématicien et philosophe français du XVIIIe, avait déjà formulé le "Principe de moindre action" — que l'on a appelé depuis le principe de Maupertuis. L'idée est simple : la nature tout entière est paresseuse, alors elle fonctionne toujours de la manière la plus efficace possible : pour toute action, elle va prendre le chemin le plus économe. Pas le plus court, pas le plus facile, pas la ligne la plus droite : la nature prend toujours le chemin le plus économe en énergie. Et ce qui s'applique à la nature physique s'applique nécessairement... à nous.

Nouveau!

Richard H. Thaler et Cass Sunstein ont transformé ce principe universel en principe économique. À mi-chemin entre les sciences sociales et les sciences économiques, Thaler et Sunstein ont observé les biais comportementaux de leurs congénères, et ils ont largement documenté leurs trouvailles. Ils ont fini par démontrer que les humains avaient besoin d'un petit coup de pouce — a nudge, en anglais — pour prendre la bonne décision.

Nudge?

Le nudge est un mélange de simplification de la décision et de motivation à l'action. On parle parfois d'intervention douce, car ces coups de pouce sont imperceptibles, ludiques et le plus souvent plutôt sympathiques. On parle aussi parfois de paternalisme libertarien, mais gardons ça pour plus tard... Quoi qu’il en soit, Thaler a été récompensé pour cette démonstration (entre autres) par un prix Nobel d'économie en 2017.

La mouche d'Aad Kieboom

L'un des exemples les plus célèbres de l'application des nudges concerne les toilettes pour hommes à l'aéroport d'Amsterdam. Pour réduire les problèmes d'hygiène causés par les éclaboussures d'urine, Aad Kieboom, un des responsables de l'aéroport a mis en place un nudge : une petite mouche dessinée et collée à l'intérieur des urinoirs, juste au-dessus du drain. Pourquoi? Parce que cette mouche donnerait un but aux utilisateurs. Conclusion? Aucun effort nécessaire + déclencheur ludique = réussite parfaite. Les éclaboussures ont diminué de 80% et les coûts de nettoyage de 6% (20 000€ par année).

La question légitime pourrait être « mais pourquoi une mouche? » Keiboom avait justifié ce choix en expliquant que l’idée était venue 20 plus tôt d’un homme de maintenance allemand qui avait servi dans l’armée dans les années 60, Jos Van Bedoff. Ce dernier avait déjà expérimenté des toilettes avec un point rouge, mais selon lui la mouche était une cible plus adaptée pour un humain habile : l’idée - bien militaire - de la domination de l’homme sur un insecte avait un certain sens. Mais encore une fois, ce nudge n’était pas nouveau : cent ans plus tôt, on avait déjà vu le même stratagème avec... une abeille. Les temps changent...

Ces détails seraient totalement anecdotiques si les nudges ne relevaient pas autant de la psychologie sociale des humains. Ils démontrent bien la subtilité de cet outil d'influence. D'ailleurs, il existe plusieurs catégories de nudges et des centaines d’exemples tantôt rigolos, tantôt brillants, tantôt malins et tous très stratégiques.

J’ai fait une liste plutôt fournie, en mélangeant des exemples originaux et les grands classiques des nudges — pour ces derniers, j’ai fait des recherches plus approfondies pour mieux les documenter. Voici donc les dix catégories de nudges que l'on a pu identifier.

Le coup de pouce du "choix par défaut"

L’idée est de choisir à la place des usagers quelle est l’option par défaut. Pour faire un choix différent, l’usager va devoir faire un effort conscient… ce qui a de grandes chances de ne pas arriver. Même une simple croix dans une case est un effort.

Le don d’organes est l’exemple le plus connu dans le monde des nudges❷. Une étude a comparé trois systèmes de don d'organes : le choix obligatoire, le consentement présumé (opt-out) et le consentement explicite (opt-in). Les résultats suggèrent que le choix obligatoire et le consentement présumé sont plus efficaces pour générer des donneurs enregistrés que le consentement explicite. En gros, si vous avez une case à cocher, c’est un effort de trop... Alors mieux vaut bien choisir la question posée. Au Québec, c’est le opt-in qui a été choisi. Donc par défaut, vous n’êtes PAS donneur. L’Espagne est la championne du monde du don d’organes avec 46,9 donneurs par million d’habitants. La Croatie suit avec 33,6 donneurs par million d’habitants. Le Pays de Galles vient de passer de 46% à 61% de volontaires. Leur point commun? Les trois ont opté pour… le consentement présumé (opt-out).

Le coup de pouce cognitif, ou d’information

L’idée est de donner une information qui va faciliter la prise de décision aux usagers. Par exemple, Thaler et Sunstein ont montré que la mention du nombre de calories dans les menus des restaurants incitait les clients à choisir des plats moins caloriques. C’est devenu une norme depuis.

Le coup de pouce de structuration du choix

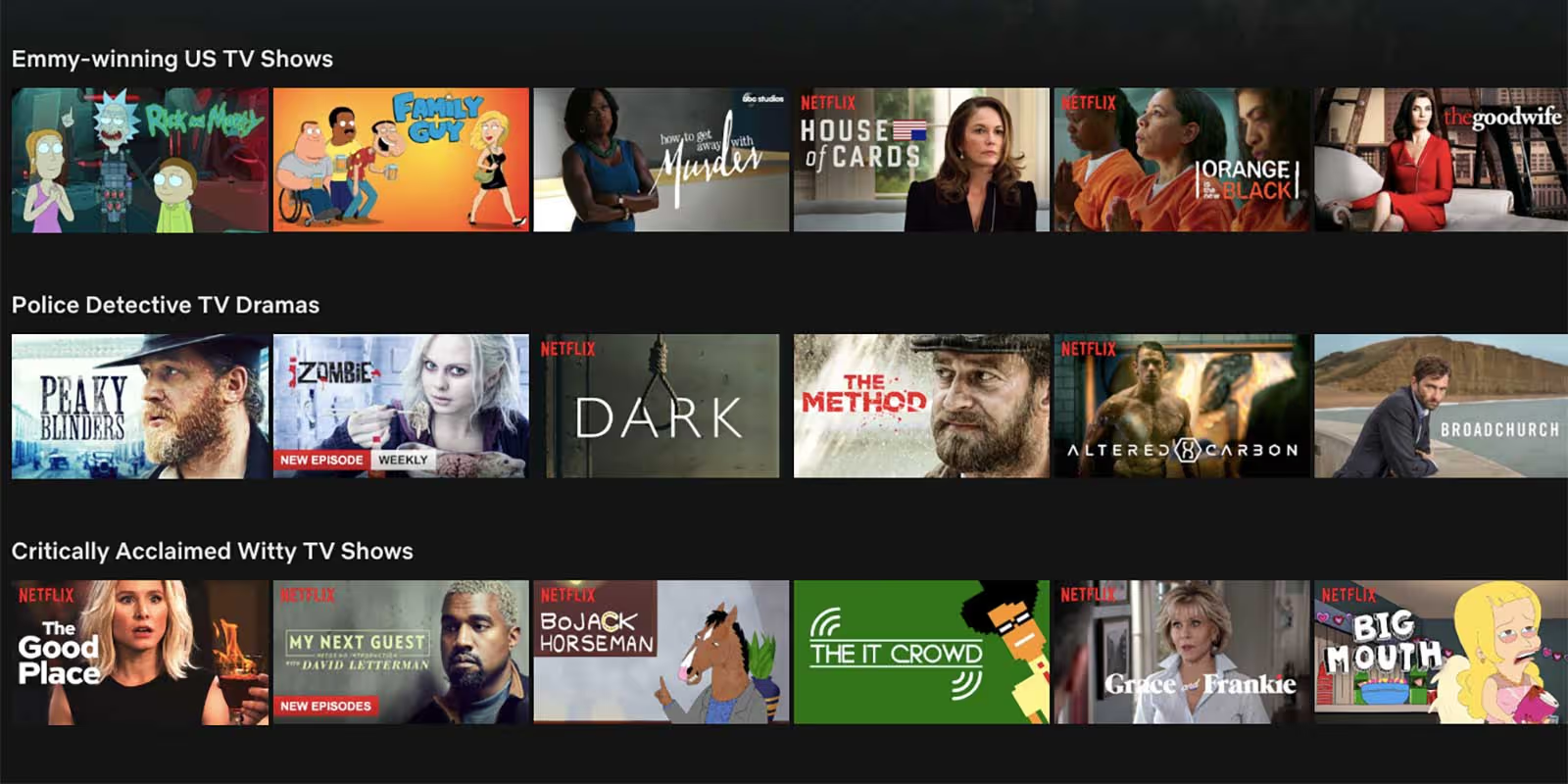

Ici, l’objectif est de guider l’utilisateur et de présenter une vaste sélection de produits ou services de manière organisée, structurée, priorisée, voire personnalisée. Netflix est la championne du monde de la structuration d’un choix. Vous devez prendre UNE décision parmi des milliers de possibilités. Grâce à des algorithmes complexes et plutôt bien renseignés, Netflix va vous proposer tel ou tel programme, selon qu’il est « choisi pour vous », dans le TOP10 au Canada ou bien encore fraichement débarqué dans le service de streaming. Il faut savoir que ces recommandations dépendent évidemment de votre historique de visionnement (Netflix sait si vous avez regardé telle ou telle série, si vous l’avez regardée d’un coup, ou au contraire si vous l’avez abandonnée à tel épisode), mais aussi en fonction du moment de la journée, de l’endroit où vous vous trouvez, et même de l’appareil sur lequel vous la regardez. Bref, c’est le comportement qu’on mesure, et le tout est comparé à des usagers similaires, afin de prédire vos goûts, et vos attentes.

Le coup de pouce de rétroaction

Le but de ce nudge est de fournir à l’usager un retour d'information sur le comportement pour encourager le changement. Par exemple, montrer aux gens combien d'énergie ils consomment par rapport à leurs voisins pour les encourager à économiser. Les fontaines d’eau qui vous incitent à remplir votre bouteille et qui annoncent « X bouteilles sauvées » , ou des panneaux qui vous "remercient" d'avoir respecté la vitesse permise dans les rues, avec un petit bonhomme sourire.

Le coup de pouce d'incitation

Le but est ici d'utiliser un système de récompense/sanction pour influencer le comportement. Par exemple, offrir des réductions sur l'assurance-santé pour ceux qui font de l'exercice régulièrement.

Le coup de pouce affectif

L'idée est de créer un lien émotif pour pousser à l'action. Une étude menée par l'Université de Stanford a montré que l'utilisation d'images de bébés dans les lettres de rappel pour les vaccinations incitait les parents à faire vacciner leurs enfants❸. On peut aussi vouloir créer un choc émotif. Pensez aux photos terribles sur les paquets de cigarettes. C'est également un nudge affectif, mais à l'envers.

Le coup de pouce de conformisme social

Le concept est d'indiquer à l'usager qu'en posant tel geste, il va se conformer à la norme. C'est en général une confirmation rassurante d'appartenance à un groupe social : le fameux "tout le monde le fait". Par exemple, une étude menée par l'Université de Californie a montré que l'affichage de messages indiquant que la majorité des clients d'un hôtel réutilisent leur serviette incitait les clients à réutiliser les leurs❹.

Le coup de pouce de simplification

Comme son nom l'indique, il s'agit ici de simplifier les choses pour aider l'usager à prendre la bonne décision. Une étude menée par l'Université de Chicago a montré que la simplification du formulaire de demande de bourse incitait davantage d'étudiants à postuler.❹

Le coup de pouce de personnalisation

Ici, il s'agit de provoquer l'action en proposant l'option la plus proche des besoins (ou désirs) de l'usager. Une étude menée par l'Université de Stanford a montré que la personnalisation des messages de rappel pour les rendez-vous médicaux incitait davantage de patients à se présenter à leur rendez-vous.

Le coup de pouce de gamification

L'idée est simplement de rendre une action plus ludique qu'à l'habitude. Volkswagen a signé une campagne appelée "Fun Theory" dans le métro de Stockholm. Elle invitait les passants à utiliser les escaliers "ordinaires" plutôt que les escaliers roulants. Pour ce faire, les marches ont été transformées en piano géant. Ce nudge aurait entrainé une augmentation de 66% de l’utilisation des escaliers❺.

Et voilà!

Il existe de multiples usages des nudges, notamment en ce qui concerne l'influence et la politique. Nous avons même écrit un article à ce sujet. Il convient de faire preuve de mesure, de prudence et d'intégrité quand vient le temps de faciliter la vie des usagers, car la manipulation n'est pas loin.

Alors, à vous de jouer, mais attention! Vous jouez avec l'esprit des usagers, donc avec le feu, et l'éthique. Utilisez les coups de pouce en gardant cela à l'esprit, et dans son intention originelle : vous ne devez pas les utiliser contre les gens, mais dans leur intérêt.

Avertissement de distanciation

Le jeune philosophe est un pur-sang de la droite catholique française, maire-adjoint de Versailles et délégué à la Jeunesse et à l'Enseignement supérieur. Un esprit sain dans un corps sain de gendre parfait, de chemisette bien repassée de curé de paroisse potentiel. J'exagère à peine, puisque notre candidat est engagé contre l’avortement, contre l’adoption par des parents du même sexe, contre le mariage gay, contre l'immigration telle qu'elle est pratiquée en Europe, etc. Bref Bellamy n’a pas les atours du « candidat pour la modernité ».

Mais... je l'ai déjà dit (et peut-être déjà répété), un livre n'est pas un concours de beauté ou de popularité. J'aime lire des auteurs pour savoir comment il pensent avant de m'arrêter à ce qu'ils pensent. Dans ce cas précis, je ne pourrais pas être plus éloigné des idées politiques de Bellamy, et je déplore même qu'un esprit si habile soit au service d'idées si nauséabondes. Cela étant clarifié, Bellamy est un philosophe efficace, dans le sens où il apporte un regard interrogateur sur notre époque. Aussi, cet essai Demeure n'est pas politique le moins du monde... et il est passionnant.

Par ailleurs, si les opinions les tendances politiques du philosophe n'ont pas échappées aux critiques littéraires, tous reconnaissaient l'étanchéité entre le Bellamy-auteur et le Bellamy-politicien.

Contre le changement sans but

D'abord, Bellamy se défend d’être conservateur, et son essai contre « l’ère du mouvement perpétuel » est un exercice rhétorique finement mené, qui le rend difficile à identifier politiquement. C’est que cet esprit précoce ne dénonce pas le changement en soi. Il dénonce le changement sans but précis. Il accuse notre incapacité à nous « poser » et à définir ce qu’il appelle des points fixes — que nous appelions autrefois des valeurs, mais en politique les valeurs sont devenues l’argument des conservateurs, alors que le mouvement est celui de la modernité. Bref, Bellamy mérite toute notre attention pour proposer un contrepoids crédible à la panacée du changement, et à notre béatitude technologique.

“Je ne suis pas contre le progrès, bien au contraire. Mais l'erreur du moment est de penser que tout changement est un progrès”✱. Pour Bellamy, face à la transformation du monde par des outils technologiques que nous ne maîtrisons pas, face à la menace de la crise écologique, le rôle de la politique est peut-être de défendre des repères et donner du sens à ce monde.

La fin de la fin?

Copernic et Galilée ont remis le monde en mouvement, le privant d’un coup de la stabilité rassurante d’un but à atteindre. Avant eux, il existait une fin, une ligne d'arrivée, un repos éternel. Depuis, tout est changement perpétuel, il n'y a plus de repère absolu — il n’est même plus certain que nous ayons à mourir un jour. Notre monde repose sur un socle où tout est remis en question dans ce que Bellamy appelle un progressisme sans destination. Il faut désormais définir des points fixes pour donner un sens.

Fixe ou pas fixe?

Tout s’écoule, disait Parménide. Or, rappelle Bellamy, la rivière ne s’écoule que parce que la rive est immobile. Le mouvement ne vaut que s’il est observé d’un point fixe. C’est donc la fixité qui permet le mouvement. Au delà de la rhétorique abstraite, on peut s'interroger sur notre manque de destination. Nous allons tous quelque part. Nous y allons tous de plus en plus vite. Mais où allons-nous? « Où vas-tu Gilgamesh? » interrogeait le tout premier texte de notre civilisation.

Du mouvement au discernement

C’est la question que nous nous posons depuis l’aube des temps. Quel est notre but? Dans quelle direction? La quête de sens porte bien son nom. Finalement, Bellamy veut sauver la possibilité du mouvement en fixant des repères, une destination, Il rappelle « qu’une chose est sûre : nous ne sortirons pas de la fascination du mouvement par l'éloge de l’immobilité », et propose « la sagesse du discernement ».

Tout changer!?

Aujourd'hui nous refusons la fixité. Nous voulons pouvoir négocier tout ce qui est. Nous ne supportons plus les limites spatiales, temporelles, biologiques. La technique nous a aidés à tout abolir. Nous voulons habiter sur Mars, voyager dans le temps, ou changer de sexe. Notre liberté ne supporte aucune dérogation. Le désir s’impose au déterminisme. Dès lors, l’idée (technophile) s’est imposée : si tout peut changer, alors tout doit changer. Oui, mais pour aller où? Mais où vas-tu Gilgamesh?

Le rôle de la médecine.

Et la famille est un point fixe fondamental pour Bellamy, qui précise ses positions sur la procréation. Sa rhétorique contre la procréation assistée mérite une écoute impartiale — quelle que soit notre idée personnelle sur le sujet, ce qui n'est pas évident. Bellamy y voit le signe d’un changement de paradigme dans le domaine de la santé, qui passe de l’humain réparé à l’humain augmenté, en répondant à un “désir que notre condition humaine ne satisfait pas”.

Il pose ainsi la question du rôle de la médecine : doit-elle répondre à tous nos besoins? Et cette question est parfaitement pertinente. Aujourd’hui personne ne peut contester l’utilité d’une couveuse pour sauver un prématuré ni le stimulateur cardiaque qui vient au secours de certains de nos aînés. Cette amélioration est un progrès indiscutable. Or, il s’agit bien ici d’une médecine d’optimisation, d’un corps augmenté par la technologie.

Pensez maintenant à la grossesse extra utérine demandée par certains groupes féministes de Californie pour une grossesse équitable — qui ne pénaliserait pas la mère — puisque la gestation se ferait totalement en dehors du corps. Au delà d’avoir été imaginée par Aldoux Huxley dans Le meilleur des mondes, l’ectogenèse est aujourd'hui une réalité, et les premiers tests ont été menés par Alan W. Flake et son équipe du Center for Fetal Research, de l'Hôpital pour enfant de Philadelphie. Des agneaux nés hors corps pour valider des recherches visant les humains. L'utérus artificiel, pour sauver de grands prématurés humains, ou pour éviter l'iniquité de la grossesse. Cette idée peut nous paraître choquante, farfelue ou immorale. Or, il ne s’agit que d’une question d'époque. Au milieu du XIXe on étouffait les enfants enragés entre des matelas✱. Au début du siècle dernier, on guérissait les femmes dépressives par la lobotomie, en perçant un trou dans leur crâne pour y prélever des morceau de cerveau (sans anesthésie, bien évidemment). Aujourd'hui nos grands-papas vivent avec des piles électriques dans le cœur, et demain nos mamans accoucheront extra utero.

Ce qui ressemble à un point fixe — la santé, la morale, la vie, la mort — est un repère mouvant, qui se déforme au gré des époques et des capacités scientifiques.

L'humain augmenté

Notre définition contemporaine de la santé date de 1945. L’Organisation mondiale de la santé à imposé cette définition encore en vigueur aujourd'hui : la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Jusqu’alors, la santé, c’était « le silence des organes » d'après la définition délicieuse de Paul Valéry. Et demain?

L'humain augmenté existe déjà. Celui d'aujourd'hui est une bénédiction. Celui de demain est une abomination. Simple question de timing.

Bellamy continue son réquisitoire en s'attaquant à l’économie, qui n’a bien évidemment pas échappé à cette fluidité — l’économie du stock et du patrimoine a laissé la place à l’économie du flux. La valeur d’échange a remplacé la valeur d’usage. Rien n’est plus fait pour être conservé, tout est fait pour être échangé — le plus souvent possible, le plus rapidement possible. Aujourd'hui les échanges boursiers se font à une vitesse d’une fraction de seconde, on préfère louer que posséder, rien n’est pensé pour durer.

L'appétit du mouvement économique

Le travail aussi a changé. Autrefois il valorisait le métier, l’expérience, aujourd’hui il glorifie l’adaptabilité, la mobilité, la flexibilité. Tout le langage a changé. L’agilité a remplacé la sagesse. Et la « nouvelle économie » n’échappe pas à cet appétit du mouvement, entre les startups qui glorifient le démarrage — la mise en mouvement — et l’économie de partage, qui consiste à faire de l’argent avec ce qui était autrefois gratuit. L’hospitalité, l’autostop, le prêt d’outils. Le bon vieux coup de main est devenu une transaction. Jusqu’à La Poste française, qui facture désormais le petit bonjour du facteur à 19,90 € par mois pour cinq minutes par semaine. Mais où vas-tu Gilgamesh?

Donc...

J'ai voulu faire le tour de la pensé de Bellamy, en la nourrissant d'exemples que j'ai pu moi-même pu observer. J'apprécie sa pensée des points fixes, du discernement et du jugement sur un avenir décidé. Je ne partage pas ses conclusions. Aucune d'elles. Bonne nouvelle, elles ne sont PAS l'objet de son essai — ce qui prouve que nous pouvons faire usage de sa réflexion et arriver à des destinations bien différentes. Alors je salue sa rhétorique, son courage et son bon sens, même si j'aurais préféré qu'il en fît un usage différent, au service d'une cause plus laïque et moins manipulée.

Je vous souhaite une lecture sage et dépassionnée de "Demeure", c'est un ouvrage riche, fort, et généreux.