En 1881, George Eastman fonde Kodak Eastman. La société veut s'attaquer à la fragilité des plaques de verre servant à la photographie. En 1888, John Carbutt invente un système plus résistant à base de nitrate de cellulose. George offre ensuite le produit au public et aux amateurs de photographie. Leur slogan, « You press the button, and we do the rest », démontrait la facilité d’utilisation et la simplicité de leurs appareils.

En 1976, la société était considérée comme la plus grande de l’industrie. Kodak vendait 85% des appareils photo et 90% des pellicules photographiques. Les films étaient leur produit le plus vendu sur le marché.

Un an plus tôt, Steven Sasson, ingénieur chez Kodak, invente l’appareil photo numérique. La vente de pellicule lui rapportant assez, la compagnie déploie peu d’efforts à la commercialisation de cette nouvelle technologie.

Durant les années 1990, la technologie numérique commence à être développée par ses concurrents comme Fuji, Canon ou Nikon. Ils comprennent l’urgence d’innover au niveau de leurs produits et offrent des appareils issus de la dernière technologie aux consommateurs. Tout cela, en prenant conscience du marché de l’époque. Une avancée difficile à rattraper pour Kodak.

En 2001, pensant s’adapter à l’industrie, l’entreprise achetait Ofoto, un site Internet permettant de partager des photos. Une trouvaille faite juste avant l’arrivée de Facebook. Contrairement au géant américain, Kodak s’en est servi pour inciter les utilisateurs à y imprimer leurs photos. Ils ont manqué une opportunité, qui aurait pu tout changer, de si près… La fin de l'histoire ? La faillite de Kodak en 2012.

Mais pourquoi laisser passer une telle opportunité ? D’après le Harvard Business Review, on pourrait considérer ça comme de la myopie optimiste, c’est-à-dire de se concentrer sur une perspective optimiste et en oublier le futur. Autrement dit, une personne pourrait se concentrer sur certains aspects positifs d’une situation, mais « ignore » toutes les embûches potentielles.¹ Dans le cas de Kodak, aveuglée par son succès, la société avait complètement négligé l’arrivée de la technologie numérique… et il était trop tard.

Rappelons que le modèle numérique de Steve Sasson (ingénieur pour Kodak) existait déjà, mais la firme n’avait pas pris le temps de le développer plus que cela. Kodak a préféré se concentrer sur le succès de ses pellicules, au lieu de commercialiser la simplicité du numérique.

Bref, comme on dit chez Perrier Jablonski, vous n'êtes pas obligé de changer, mais vous n'êtes pas obligé de survivre. Si vous ne pensez pas à ce qui tuera votre entreprise, quelqu'un d'autre le fera. Restez allumés. Soyez ouverts. Restez innovateurs. Soyez prêts à réagir au changement.

En 1975, Steven Sasson, employé chez Kodak, invente la caméra numérique. Kodak, trop préoccupée par le succès de ses pellicules photographiques, contrairement à ses concurrents — Fuji, Canon et Nikon —, n’apporte pas plus d’importance au développement de cette nouvelle technologie. Cette situation, considérée comme de la myopie optimiste, amène à la faillite de l’entreprise en 2012. Finalement, le succès vient à l’entreprise qui décide de s’adapter aux changements et le déclin suit celle qui l’ignore.

¹https://www.sharonspano.com/blog/personal-development/the-pros-and-cons-of-blind-optimism

²https://hbr.org/2016/07/kodaks-downfall-wasnt-about-technology#:~:text=Once%20one%20of%20the%20most,the%20rise%20of%20digital%20technologies

³ https://www.youtube.com/watch?v=eVrmFgvEnAA

⁴https://www.lesaffaires.com/techno/produits-electroniques/kodak-vend-des-activites-a-un-creancier/556929

⁵https://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/kodak-bondit-a-wall-street/619831

Steven J. Spear et Gene Kim sont des experts reconnus dans les domaines de la gestion et de l’innovation organisationnelle. Steven J. Spear, professeur au MIT Sloan School of Management, est un spécialiste des systèmes complexes et du lean management. Il est notamment l’auteur de The High-Velocity Edge, un ouvrage qui explore comment certaines organisations réussissent à innover et à s’adapter plus rapidement que leurs concurrents. Gene Kim, quant à lui, est une figure centrale du mouvement DevOps. Il a co-écrit plusieurs livres influents dans ce domaine, dont The Phoenix Project et The Unicorn Project, qui mettent en lumière comment les pratiques technologiques modernes peuvent transformer les entreprises et accroître leur performance.

Leur nouvelle théorie repose sur trois concepts clés : la slowification, la simplification et l'amplification. Voyons comment on peut l'appliquer dans notre quotidien, dans un contexte imprévisible et complexe.

La "zone de danger", selon Spear et Kim, représente les situations où les organisations font face à une grande complexité, des facteurs interconnectés, et des décisions rapides avec des enjeux élevés. C’est un environnement où les problèmes sont difficiles à identifier car ils sont souvent cachés, et où l’absence d'itérations ou d'opportunités de correction conduit à des risques élevés d’échec catastrophique.

Par exemple, le scandale des émissions de Volkswagen en 2015 montre à quel point les entreprises peuvent tomber dans la zone de danger. La manipulation des tests d’émissions dans le but de répondre rapidement aux attentes réglementaires a impliqué de nombreuses parties prenantes dans un système très complexe. L’accélération sans itérations possibles a conduit à une crise qui a coûté à l’entreprise plusieurs milliards de dollars en amendes, en plus d’endommager gravement sa réputation mondiale. La zone de danger, ici, est caractérisée par des décisions rapides, mal pensées, sans possibilité de retour en arrière.

La simplification est la première clé pour sortir de la zone de danger. En rendant les processus plus compréhensibles et contrôlables, les leaders peuvent gérer la complexité de manière proactive. Simplifier signifie réduire le nombre de variables à surveiller et permettre aux équipes d’itérer sur leurs actions. Cela ne signifie pas éliminer la complexité, mais la rendre gérable.

Un exemple classique de simplification réussie se trouve dans l'industrie aéronautique. Airbus, lors du développement de l'A350, a fait face à des défis technologiques complexes avec un grand nombre de nouveaux matériaux et systèmes. En simplifiant les processus de fabrication, en segmentant le développement en phases itératives, et en adoptant des méthodologies agiles, Airbus a pu gérer les risques potentiels liés à la complexité. Résultat : une réduction des coûts et des délais, et un avion qui a su concurrencer efficacement Boeing. La simplification a permis de rendre visibles les problèmes et de les traiter avant qu'ils ne deviennent incontrôlables.

La slowification, un terme emprunté à Spear et Kim, propose une approche radicalement différente de la manière dont les entreprises affrontent la pression. Ralentir le rythme des décisions permet aux organisations de mieux comprendre leur environnement, d’explorer plusieurs options et de détecter plus facilement les problèmes sous-jacents.

Prenons l’exemple de Toyota, un pionnier du lean management. Toyota a intégré la slowification dans sa chaîne de production en instaurant le principe du "Jidoka", qui permet aux travailleurs d’arrêter la ligne de production en cas de problème. Ce ralentissement instantané permet d’identifier et de résoudre les problèmes au moment où ils se produisent, évitant ainsi des erreurs massives coûteuses en aval. En intégrant des mécanismes de slowification, Toyota a pu rester leader dans un secteur ultra compétitif et complexe tout en minimisant les risques.

Dans un autre domaine, Netflix a également utilisé la slowification pour sa stratégie de lancement de contenu. Plutôt que de suivre les modèles traditionnels de diffusion, l’entreprise a opté pour des tests itératifs à petite échelle, observant attentivement les comportements des utilisateurs avant de généraliser ses innovations. Cette stratégie a permis à Netflix d’éviter les investissements massifs dans des projets voués à l’échec, tout en ajustant en temps réel sa programmation et ses développements technologiques.

Enfin, l’amplification permet de maximiser les efforts et de faire grandir l’impact des décisions prises. Amplifier, dans ce contexte, signifie répéter ce qui fonctionne, augmenter la portée des initiatives positives, et s’assurer que les processus simplifiés et les retours issus de la slowification sont pleinement exploités.

Amazon est un bon exemple d'une entreprise ayant utilisé l’amplification pour son modèle logistique. En 2005, Amazon lance le programme Prime, une initiative qui repose sur la simplification du modèle de livraison avec une approche "slowifiée", permettant à l’entreprise de mieux contrôler ses flux logistiques. Après avoir testé le concept dans certaines régions et observé les résultats, Amazon a amplifié cette initiative à l’échelle mondiale. Ce modèle de livraison rapide a ensuite été étendu à de nouveaux services tels que la livraison de produits alimentaires avec Amazon Fresh.

Un autre exemple d’amplification réussie se trouve dans la stratégie de la société Tesla. En commençant par produire des véhicules électriques haut de gamme en faible volume avec la Model S, Tesla a lentement perfectionné sa technologie et ses processus de production. Une fois maîtrisés, Tesla a amplifié son impact en élargissant son offre à des modèles plus abordables comme la Model 3, augmentant ainsi son empreinte sur le marché mondial des véhicules électriques. Chaque étape de simplification et de slowification a permis une amplification massive des résultats sur les marchés internationaux.

Le passage de la zone de danger à la zone de succès n’est pas un processus instantané. Il nécessite de revoir la manière dont une organisation fait face aux pressions externes et aux complexités croissantes. En suivant une approche basée sur la simplification, la slowification et l’amplification, les organisations peuvent réduire les risques, améliorer leurs performances et minimiser les coûts d’échec.

Dans leur livre, Spear et Kim soulignent que ces principes ne s’appliquent pas uniquement aux grandes entreprises mais à toute organisation qui fait face à des défis complexes. En prenant des mesures pour ralentir le processus décisionnel, les leaders peuvent aider leurs équipes à mieux comprendre les problèmes, à itérer sur les solutions, et à amplifier les pratiques qui fonctionnent, menant ainsi à des environnements plus stables et prévisibles.

C’est une étude de 2011 qui révèle le pot aux roses. Et le pot fait plus mal que les roses : 87 % des entreprises du premier Fortune 500 ont disparu en 60 ans. C’est à Steven Dening de Forbes, à Mark J. Perry de AEI ou encore à Steve Jobs himself que l’on doit l’autopsie des entreprises d’hier (et d’aujourd’hui).

D’abord, il convient de classer les entreprises en trois groupes :

Seules 67 entreprises composent le groupe B. Il existe plusieurs raisons qui expliquent la disparition de la majorité des entreprises. Soit elles ont fait faillite, soit elles ont fusionné avec une autre entreprise, soit elles existent encore, mais ne sont plus dans le TOP500 de Fortune.

Parmi celles qui sont véritablement mortes, Perry cite entre autres des marques tombées dans les limbes de l’histoire économique : Armstrong Rubber, Cone Mills, Hines Lumber, Pacific Vegetable Oil ou encore Riegel Textile. Mais, quelle que soit la raison de ce déclassement, ce dernier révèle une incapacité à survivre dans un monde changeant.

Le consommateur a de nouvelles habitudes, de nouvelles attentes, de nouveaux désirs… il change de comportement à une vitesse vertigineuse. Une entreprise qui naît de ces besoins saura mieux y répondre que les joueurs bien installés. Sans entraves, sans passif, sans mauvaises habitudes, de nouvelles entreprises viennent jouer le jeu de la destruction créatrice introduite par Joseph Schumpeter en 1942 : le nouveau détruit l’ancien. Attention cependant, cette culture de la tabula rasa (table rase) n’est pas réservée qu’aux nouvelles entreprises. Elle s’applique aussi dans les entreprises historiques, qui n’hésitent pas à se réinventer elles-mêmes.

Dans un article du Wall Street Journal, Peggy Nooman aborde la philosophie de Jobs et son regard sur la mutation des industries :

Il y a un moment saisissant dans la biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson, dans lequel Jobs parle longuement de sa philosophie d’entreprise. Il est à la fin de sa vie et fait le point. Sa mission, dit-il, était claire : « construire une entreprise pérenne où les gens sont motivés à fabriquer d’excellents produits ». Puis il se tourne vers l’ascension et la chute de diverses entreprises. Il a une théorie sur le déclin dans les grandes entreprises : « L’entreprise fait du bon travail, innove et devient un monopole (ou presque) dans un certain domaine, et puis la qualité du produit devient moins importante. L’entreprise commence à valoriser les produits qui se vendent le mieux, car ce sont ceux qui peuvent influencer les revenus. » Ainsi, les vaches à lait sont mises de l’avant, les ingénieurs de produit et les designers se sentent dégradés : leurs efforts ne sont plus au cœur de la vie quotidienne de l’entreprise. Ils « décrochent ». IBM et Xerox, a dit Jobs, ont flanché précisément de cette manière. Ceux qui dirigeaient les entreprises étaient intelligents et éloquents, mais « ils ne savaient rien du produit ». À la fin, cela peut condamner une grande entreprise, car ce que les consommateurs veulent, ce sont de bons produits.

En bref, les entreprises qui ont trouvé leur vache à lait ne pensent plus qu’à la traire, et abandonnent peu à peu l’innovation. Perry évoque aussi cette perte de la flamme créatrice par l’arrivée massive des money men, ces comptables et financiers qui s’emparent de l’organisation avec un objectif simple : couper les coûts, et traire la vache toujours davantage. Ce sont eux, les stars de l’entreprise désormais, et ils sont célébrés et rémunérés à la hauteur de leur capacité à couper. Ce changement radical de culture écœure les inventeurs, les créateurs, les ingénieurs, tous ceux et celles qui ont créé la vraie richesse de l’entreprise à la base. Ils finissent par quitter le navire et vont innover ailleurs. Ce phénomène touche même les entreprises qui ont réussi à créer un monopole. Quand elles commencent à jouer défensif, elles commencent à creuser leur tombe, en imposant une culture du profit à tout prix, en assassinant le risque, le courage et les idées nouvelles.

À force d’être obsédées par leur bottom line (leurs résultats financiers), les entreprises font de mieux en mieux ce qu’elles savent faire, plutôt que de servir au mieux les attentes de leurs clients. À leur décharge, n’oublions pas aussi qu’elles traînent parfois un passif coûteux (équipements vétustes, technologies héritées du passé, habitudes managériales dépassées, marque poussiéreuse, etc.).

On l’a vu à de nombreuses reprises dans des faillites aussi tristes que fréquentes autour de nous : Zellers, Sears, Eaton… les grandes chaînes de distribution n’ont pas su imposer la révolution logistique qui aurait pu leur donner un avantage sur Amazon. Pourtant, elles avaient toutes les cartes en main.

Un autre rapport daté de 2016, cette fois publié par Innosight, révèle que cette obsolescence des entreprises s’accélère avec le temps. Le titre est en forme de mise en garde : Longévité des entreprises : Turbulences à venir pour les grandes organisations. Allez, on s’accroche !

L’étude a observé l’indice S&P 500, également connu sous le nom de Standard & Poor’s 500. C’est un indice boursier basé sur la capitalisation boursière de 500 des plus grandes entreprises cotées sur les bourses américaines, telles que la New York Stock Exchange (NYSE) et le NASDAQ. Cet indice est considéré comme l’un des indicateurs les plus représentatifs de la performance du marché boursier américain et, par extension, de l’économie américaine en raison de la diversité et de l’importance des entreprises qu’il inclut.

En 1965, les entreprises de l’indice S&P 500 demeuraient dans l’indice pendant en moyenne 33 ans. En 1990, la durée moyenne dans le S&P 500 s’était réduite à 20 ans. Elle est prévue aux alentours de 14 ans d’ici 2026. Au taux de rotation actuel, environ la moitié des entreprises actuelles du S&P 500 seront remplacées au cours des 10 prochaines années alors que « nous entrons dans une période de volatilité accrue pour les entreprises leaders dans un éventail d’industries, les dix prochaines années s’annonçant comme les plus potentiellement turbulentes de l’histoire moderne », selon Innosight.

Longévité en 1965 : 33 ans. Longévité en 1990 : 20 ans. Longévité en 2026 : 14 ans. Votre entreprise va mourir. Bientôt. Très bientôt. Ou pas ?

Ces prédictions ont bientôt 10 ans, celles de Forbes, 11.

Alors que des marques meurent, d’autres naissent. C’est le cycle de la vie — ou ce que j’appelle le darwinisme économique.

Depuis, voici un petit échantillon du carnet rose des naissances dans le merveilleux monde du Fortune 500 : NVIDIA (entrée en 2016), Instagram (2020), YouTube (2020), Zoom (2020), Domino’s Pizza (2020), DexCom (2020), Tesla (2022), Airbnb (2023).

Les entreprises qui durent, et qui maintiennent un niveau de satisfaction de leurs clients élevé (Apple, Netflix, IKEA, Starbucks…) ont un point commun : elles comprennent mieux que quiconque les nouvelles attentes de leurs clients. Elles savent prendre des risques, innover

et échouer… mais gagnent le respect du marché et de leurs employés. La curiosité, la candeur, l’invention, l’innovation. Voici les composantes d’une culture d’entreprise pérenne. Si cette dernière ne garantit pas toujours le succès, elle assure au moins la motivation des employés à créer de nouvelles idées, carburant vital des organisations depuis toujours.

Lorsqu’un changement est introduit dans une organisation, il provoque inévitablement des réactions. Ces dernières, souvent interprétées comme des résistances, sont en réalité des préoccupations légitimes. Céline Bareil a développé un modèle structurant pour comprendre ces dynamiques : les sept phases de préoccupations.

Madame Bareil est une figure influente dans le domaine de la gestion et du changement organisationnel. Professeure à HEC Montréal, elle se spécialise dans les dynamiques de transformation en milieu de travail, explorant comment les entreprises et leurs employés s'adaptent aux innovations et aux transitions majeures. Avec une approche axée sur les personnes, ses recherches touchent des thématiques telles que l'accompagnement au changement, les apprentissages organisationnels et le leadership dans des contextes complexes.

Ce modèle explique que les individus progressent dans un cheminement logique face au changement, allant de l’indifférence initiale à une pleine adhésion — pour peu que leurs préoccupations soient traitées adéquatement.

Cette théorie s’applique incroyablement bien au contexte d’un pitch, car ce dernier prépare toujours le terrain à un changement imminent. Lorsqu’on propose une nouvelle idée, un projet ou un produit, on confronte son audience à un futur différent, qui suscite des réactions similaires à celles observées lors d’un changement organisationnel. Un pitch efficace — comme une bonne gestion du changement — doit répondre à ces préoccupations avec clarté, empathie et vision. En adressant chaque phase, on ne vend pas seulement une idée, mais on construit une adhésion progressive et durable au changement qu’elle incarne.

Pour accompagner vos équipes dans le changement, il est essentiel de répondre aux préoccupations exprimées à chaque phase. Voici comment le faire efficacement.

Un gestionnaire avisé se concentre non seulement sur les mots, mais aussi sur les actions. Chaque phase est une opportunité de bâtir la confiance et d’assurer un passage réussi vers l’étape suivante.

Pour illustrer, prenons un exemple "brûlant"... le cas du retour au bureau après une période prolongée de télétravail :

Que vous le vouliez ou non, le contexte dans lequel vous évoluez change. Nouvelles attentes des consommateurs, nouvelles tendances, nouvelles réglementations, nouveau contexte concurrentiel... Ces éléments externes s'ajoutent aux changements que vous faites vous-mêmes : nouveaux produits, nouvelles aptitudes, nouvelles embauches, nouveau processus ou nouveau système informatique... Tout change dehors, et tout change dedans.

Deux défis se posent alors. Et c'est à Luc de Brabandère, de Boston Consulting Group, que l'on doit ces observations pertinentes. D'abord, vous devez décider d'un rythme acceptable pour "arrêter la machine" et réfléchir. Cette fréquence dépend de votre industrie, de votre capacité à inventer de nouvelles solutions ou d'opérationnaliser le changement.

Deuxième défi : vivre avec vos décisions raisonnablement. Si vous décidez d'une nouvelle stratégie chaque semaine, votre organisation ne pourra pas suivre. Vous devez donc attendre le "prochain rendez-vous" stratégique pour prendre une nouvelle décision. Il se crée alors un stress qui repose sur les épaules des gestionnaires : être tentés de changer... mais devoir attendre, pour ne pas devenir une "poule sans tête".

Le troisième défi : créer un équilibre entre agilité et constance.

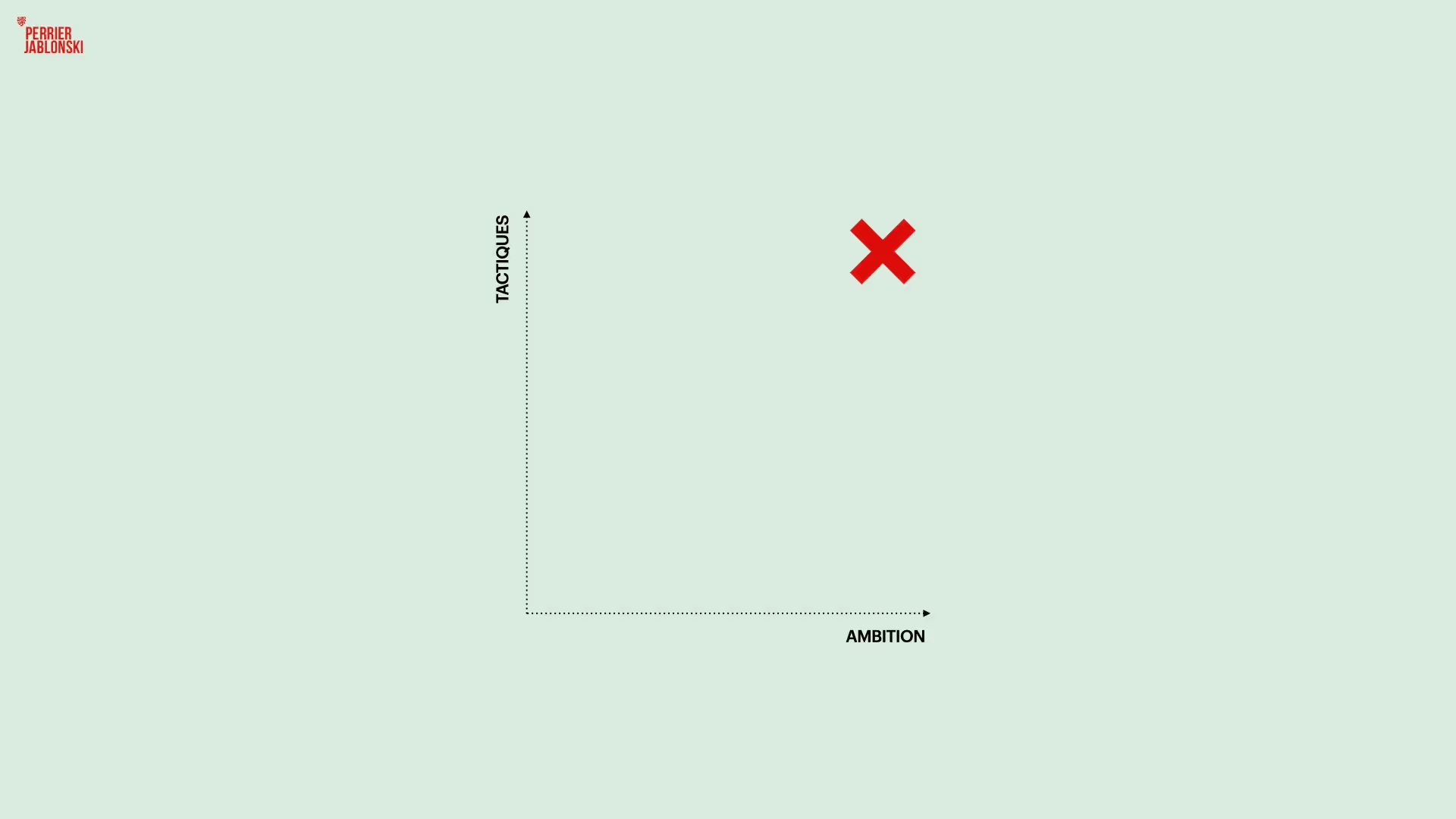

C'est à l'auteur John Coleman, collaborateur régulier du Harvard Business Review que l'on doit cette observation et propose un cadre de réflexion intéressant pour avancer. Il oppose l'agilité et la constance sur deux axes, ce qui permet d'identifier quatre profils d'entreprise.

Manque de sérieux : ni inspirantes, ni fiables, ces organisations n'ont aucune chance d'être comprises en interne ou à l'externe.

Manque de focus : certaines startups sont très agiles, mais elles manquent du focus nécessaire à rassurer les employés, les actionnaires, l'industrie, etc.

Trop de rigidité : de l'autre côté du spectre, les grandes organisations, les institutions financières ont une obligation morale à "protéger et servir". C'est ce qu'on attend d'elles. Mais cette fiabilité vient avec un coût : la rigidité.

Le Graal : la position désirée, c'est un équilibre entre l'agilité et la constance. Oui, mais comment? Nos missions en entreprise nous permettent d'émettre une théorie très très simple. Très.

Afin de devenir une entreprise cohérente, il faut créer un écosystème de décisions cohérent. D'abord, avec une ambition claire (ce que certains appellent une vision). C'est votre destination désirée, et réaliste : nous voulons devenir cela. Ensuite, cette ambition doit devenir le filtre actif de toutes les tactiques de votre plan. Posez-vous la question suivante : ce petit pas tactique mène-t-il au bon endroit stratégique? Si la réponse est oui, alors vous devez avancer. Sinon, vous savez quoi faire...

La fenêtre d'Overton est une théorie qui décrit la gamme des idées ou des politiques acceptables à un moment donné dans la société. Imaginée par Joseph P. Overton, cette "fenêtre" représente l’espace des idées perçues comme raisonnables, où les décisions politiques peuvent être prises sans provoquer un rejet massif. Cette fenêtre évolue au fil du temps, sous l’influence de discours, de pratiques sociales ou politiques, permettant d’élargir ou de rétrécir la portée des concepts acceptables.

Dans une organisation, cette théorie peut s’appliquer au changement de mentalités, d’habitudes ou de structures. La gestion du changement devient ainsi une question de déplacement progressif de cette "fenêtre" d’acceptabilité au sein de l’entreprise. Ce déplacement se fait par petites étapes, de manière à rendre des idées autrefois jugées irréalisables progressivement normales, puis incontournables.

Voici les étapes de la fenêtre d'Overton :

Voyons maintenant comment appliquer la fenêtre d'Overton dans le quotidien avec un sujet brûlant, le retour au bureau.

Ce type de stratégie fonctionne parce que l'humain réagit souvent par comparaison et en relativisant ce qui lui est présenté. Une idée jugée impensable, lorsqu’elle est présentée en premier, modifie notre seuil de tolérance face à des idées plus raisonnables. En psychologie, on parle parfois de l'effet d'ancrage : en fixant une idée extrême comme point de départ, on influence la perception des propositions plus modérées.

Ainsi, pour les organisations cherchant à appliquer la fenêtre d'Overton à la gestion du changement, la promotion d'idées plus extrêmes au départ peut s'avérer une tactique efficace pour amener progressivement des changements significatifs qui paraissaient difficiles à faire accepter initialement.

Attention, la fenêtre d'Overton est à utiliser avec beaucoup de précaution. Comme pour les nudges, vous ne pouvez pas échapper à un questionnement éthique dans ce type de stratégie. En effet, La fenêtre d'Overton est souvent utilisée en politique, notamment par les partis extrêmes, pour déplacer progressivement ce qui est jugé acceptable dans le discours public. En promouvant des idées initialement considérées comme impensables ou radicales, ces partis cherchent à élargir les limites de la fenêtre pour rendre leurs propositions plus modérées en comparaison. Par exemple, des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche peuvent introduire des politiques ou des déclarations très provocatrices afin de pousser le débat vers des solutions perçues comme plus extrêmes. Une fois que ces idées radicales commencent à être discutées dans les médias et les espaces politiques, des propositions qui semblaient autrefois radicales – comme des réformes sévères sur l'immigration ou la redistribution économique – deviennent soudainement acceptables, voire légitimes. Cette tactique permet à ces partis de normaliser des idées qui étaient autrefois en dehors des limites du débat public, en déplaçant progressivement la fenêtre d’Overton vers leurs propres idéaux politiques. Alors... prudence.